011

罗工柳《地道战》

布面油彩,140cm×169cm,1952年,

中国国家博物馆藏

作者简介:

罗工柳(1916~2004),广东开平人。1936年考入杭州艺术专科学校,曾在武汉政治部第三厅参加抗日宣传活动,1938年到延安入鲁迅艺术文学院学习,负责《新华日报(华北版)》美术工作,并先后任教于北方大学和华北大学,1949年后,参与创建中央美术学院,历任中央美术学院教授、副院长、党委副书记、中国美协书记处书记、美协常务理事等职。

作品说明:

《地道战》是画家罗工柳由木刻进入油画的转型之作。对于自学木刻后投身于延安“鲁艺木刻工作团”的罗工柳而言,在1949年之后通过短暂的油画训练,能够扬长避短,用油画语言创作《地道战》并使之成为经典,已经充分展示出画家在处理构图及色调方面的才能,同时作者将延安版画的力度、质朴与西方写实绘画的扎实的人物造型技巧相融合,灵活运用自己在版画创作中的经验技巧,而不是机械地尊奉古典油画对笔法、色彩的要求,把握构图,采用情节性绘画手法,以典型环境和典型人物围绕特定情节去阐释主题,直白明了。

《地道战》画面一目了然,取战争环境下人物精神上和生理上最紧张的一刹那,八路军武工队和民兵们聚精会神、全神贯注地观察战场环境,随时准备投入战斗的场面。地道中是潮湿而阴暗的,但罗工柳却把它描绘得温暖而明亮;当时斗争生活很艰苦,但人物没有丝毫的倦怠神态,而是把他们描绘得精神充沛。这也充分体现了革命者的乐观主义精神和浪漫主义创作原则。

那些在战斗中成长,亲历过战火的艺术家,在思想和情感上对革命历史都难以释怀,在创作过程中有真情实感,通过真实而生动的形象,塑造可歌可泣的历史事件,这是作品具有高度思想性和艺术性的缘由。可以说,《地道战》的创作成功首先归功于罗工柳在战争时期的生活斗争经历。对事件的体验是艺术创作的基础,而在这个基础上表现出来的真情实感最终融入作品,使得作品既具有历史的厚重感,又真实可信。这一切,最终使得罗工柳的《地道战》成为满怀真情实感,同时又有很强民族特色的力作。(文/陈履生)

012

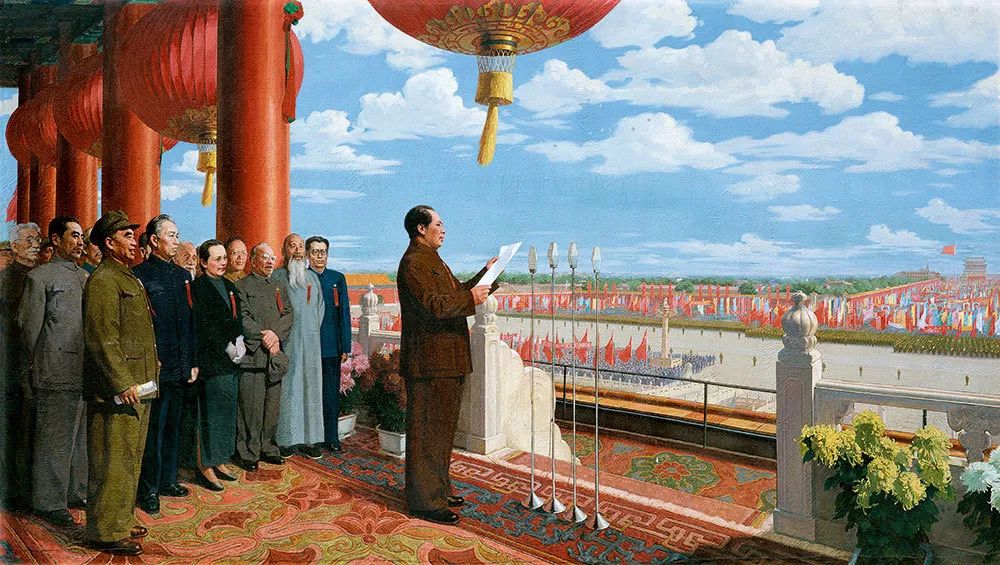

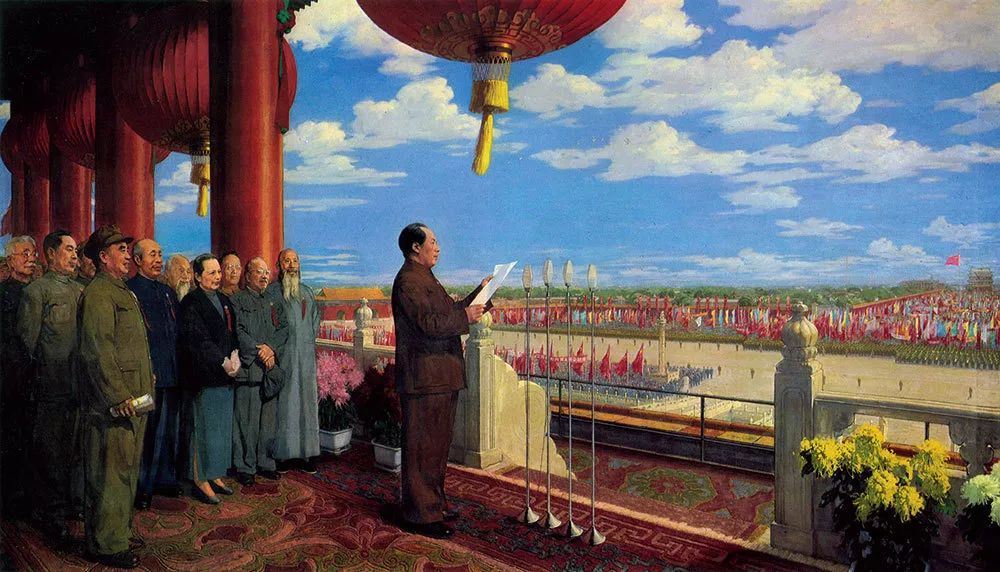

董希文 《开国大典》

布面油彩,230cm×405cm,1953年,

中国国家博物馆藏

作者简介:

董希文(1914-1973),浙江绍兴人。1933考入苏州美术专科学校,1934年转入杭州艺术专科学校,1938年在上海美术专科学校和湖南沅陵艺术专科学校学习,毕业后赴越南河内巴黎美术分校深造。1943年至1945年去敦煌临摹壁画并赴南疆体验生活。1946年在兰州、苏州举办敦煌壁画临摹创作展览,同年到北平国立艺术专科学校任教。1949年后任中央美术学院教授。

作品说明:

《开国大典》是中国人耳熟能详的作品。1952年,受中国革命博物馆委托,年仅37岁的中央美术学院教师董希文开始了油画《开国大典》的创作。《开国大典》以现实主义和浪漫主义相结合的方法,表现了1949年10月1日毛泽东主席宣布中华人民共和国成立的历史瞬间。董希文利用油画在色彩表现上的优势,吸收了中国民间年画在色彩表现上的特点和表现方法,在构图、透视和光影的处理上,取其所需不拘一格,画面中蓝天白云与天安门城楼上的红灯笼、红柱子以及广场上的红海洋形成了既热烈喜庆又祥和的气氛,艺术效果别开生面。《开国大典》完成之后,受到了多方好评,1953年,《人民日报》在头版重要位置首先发表。毛泽东主席在欣赏《开国大典》时说:“是大国,是中国。”“我们的画,拿到国际间去,别人是比不过我们的,因为我们有独特的民族形式。”

《开国大典》从创作伊始,因为其内容的与新中国的历史发展息息相关,在历次政治运动中几经修改,其图像与政治历史相并行。它的第一次修改是因为1954年2月中共七届四中通过了《关于高岗、饶漱石反党联盟的决议》,董希文受命去掉了画面中第一排最右边的原中央人民政府副主席高岗。“文革”中,因为国家主席刘少奇被打倒,身患癌症的董希文于1972年受命在画面上去掉刘少奇、换上了董必武的全身像,此为第二次修改。1972年,在董希文的指导下,靳尚谊、赵域复制了《开国大典》。1979年,为还历史本来面目,决定将《开国大典》恢复原貌。根据家属的意见,为保留原稿,阎振铎、叶武林在复制品上恢复了原稿中的刘少奇和高岗。(文/陈履生)

下图为几经修改复制的《开国大典》

013

姜燕《考考妈妈》

纸本重彩, 114cm×65cm,1953年,

中国美术馆藏

作者简介:

姜燕(1919~-1958),女,祖籍湖北武昌,生于北京。先后在京华美术学院、北平艺术专科学校主修花鸟画,北平艺专毕业后留校任教,1943年3月到华北解放区,进华北大学文艺学院美术系研究班,开始从花鸟画转为人物画创作。1949年10月调北京市人民美术工作室从事绘画创作,1956年任教于北京艺术师范学院美术系。

作品信息:

在1950年代开始的“新年画运动”中,涌现出一大批优秀的艺术创作,同时“新年画运动”又是在改造中国画的的大背景下产生,因此这一时期的中国画,呈现出许多不同于传统的新面貌,《考考妈妈》就是其中的代表作之一。

《考考妈妈》所对应的是建国初期面向全国开展的扫盲运动,同时也展现了妇女获得解放的时代进步。画面的场景通过描绘北方农村家庭生活中的学习场面而徐徐展开,画面中的妈妈坐在炕上,左手怀抱仍在吃奶的孩子,右手则腾出来执笔写字,身体微微前倾,脸上充溢着幸福的笑意;而胸前带着红领巾、正在上小学的女儿则手拿《速成识字课本》来考妈妈,让她默写生字,儿童的认真与稚气跃然纸上。

画家生动地刻画出母女二人因新社会的建立而获得学习机会的喜悦之情。画面中屋内场景是典型的农村家庭陈设,简单、干净、整洁,充满温馨的生活气息与崭新的时代气象。画家的高明之处,也正在于选取了这样一个平常角度,成功地反映出新社会朝气蓬勃的时代特征,避免了概念化的图说之弊。

1953年9月举办的“全国国画展览”成为国画走向繁荣的新起点,此画就是这次展览中的代表作之一。《考考妈妈》很符合新国画“内容新”“形式新”的要求,不但选材新颖,突破了传统工笔人物画的题材的局限,而且绘画方法也呈现出崭新的面貌。它在传统国画的基础上,既受新年画的影响,又吸收了西画的写实因素,设色艳而不俗,对比色的配置使画面充满了喜庆气氛。画面人物形象健康自然,面色红润,在写实的基础上体现了当时的审美理想。《考考妈妈》以其浓郁的时代气息和巧妙的构思,成为上世纪50年代初期新国画运动的代表性作品之一,并作为人物画创作的楷模对当时的中国画创作产生了积极的影响。(文/胡清清)

014

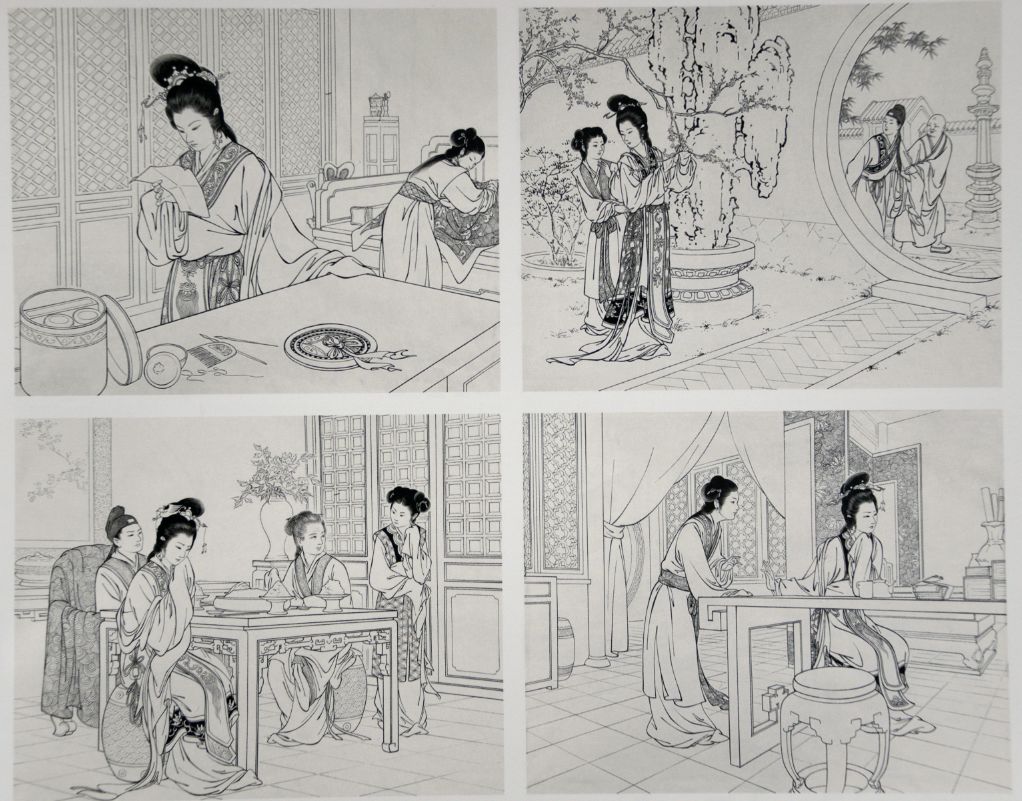

王叔晖《西厢记》 纸本重彩

作者简介:

王叔晖(1912~1985),女,祖籍浙江绍兴,生于天津。1927年开始自学绘画,后曾就学于吴镜汀、徐燕孙等画家,主要从事人物画和花鸟画创作,曾任人民美术出版社连环画创作组组长,中国美协理事等职。

作品信息:

绘画《西厢记》曾获1963年全国第一届连环画评奖一等奖。除单线的普及本外,还有工笔重彩绘成的短篇彩色连环画和年画条屏,并被选用于邮票。此外,该作品还广泛用于工艺美术方面,可以说是新中国工笔人物画在群众中流行最广、影响最大的作品之一。该作品1959年获莱比锡国际图书展览金质奖章。《西厢记》在新中国美术表现现实生活的主流中,以合乎基层群众审美需求的古典题材,丰富了当时的年画和连环画的内容。而王叔晖在绘画上的严谨,表现出了与名著之间非常吻合的古典气质,成为新中国古典人物工笔画的代表。

元曲《西厢记》是元代王实甫著名的戏曲剧本,所表现的张生与崔莺莺的爱情故事,被称为我国古典戏剧的现实主义杰作。她在作品中所塑造的那些善良、坚贞、美丽而又勇于追求自由、热爱生活的中国古代妇女的形象,家喻户晓,深受群众喜爱。

王叔晖早年生活艰苦,她刻苦学习,孜孜不倦地从事艺术实践,逐步形成自己的风格。新中国成立不久,王叔晖很快参加工作,开始在出版总署的美术科,后到人民美术出版社,一直从事连环画、年画创作,为这些拥有最广泛群众基础的美术事业做出了杰出的贡献。她的连环画作品主要取材于古典名著,有《木兰从军》《墨子救宋》《梁山伯与祝英台》《孔雀东南飞》《生死牌》《西厢记》《杨门女将》等。其中,以《西厢记》最著名,《人民日报》评价这部作品为“在构图方面比较严谨、清秀,作者贯用的线描方法与作品的内容也很协调。特别是由于作者对创造人物形象和刻划人物性格的努力追求,更增加了这本连环画的感人力量。”(文/陈都)

015

杨之光《一辈子第一回》

纸本水墨设色,102cm×59cm,1954年,

中国美术馆藏

作者简介:

杨之光(1930~2016),广东揭西人,出生于上海,。1949年入广州艺专及中南美专,1950年入苏州美专上海分校中国画科学习,1950年夏考入北京中央美术学院绘画系。历任广州美术学院教授、系主任、副院长,广州画院国画系主任、教授、副院长,美协广东分会理事,广州美术学院教授,岭南美术专修学院院长等职,2013年1月获第二届“中国美术奖·终身成就奖”。

作品信息:

创作于《一辈子第一回》是新中国水墨人物画里程碑式的代表作,该作品在初期曾受到过许多的质疑与批评,有人认为这件作品更像宣传画而不是中国画。但随着时间的考验,作品最终获得了广泛认可,并于1956年获得了武汉市“向科学文化进军奖章”。

杨之光为新中国培养的第一代国画家,年少时曾拜师高剑父、李健(仲乾)等名家,后又师从于徐悲鸿、董希文、叶浅予等,故其笔下既有传统国画的意趣又有着新时代中国水墨画的艺术特色。画面中一位年迈的老妇人手捧着红绸布包裹的选民证深情凝望,内心久久不能平静,喜悦与激动之情跃然纸上。作品表现的是原本位于社会最底层、毫无政治权利的劳动人民,他们在新中国翻身做了主人、获得了政治权利,这是一个历史性的转折。杨之光对这一人物形象的描绘正是其自我内心情感的一种真切写照。

《一辈子第一回》对人物面部和手部细腻、写实的刻画与简练、写意的衣着描绘形成一种鲜明的对比,使得画面充满了艺术张力。传统水墨画强调的笔墨韵味与新中国写实绘画所要求真实准确的艺术风格在此得以完美结合,让这件作品成为新中国水墨人物画在创作上革新与突破的代表,为传统中国画推陈出新探索出一条新的路径。

作者杨之光曾经说:“在1954年,我就想画一幅反映人民翻身做主人的喜悦心情的画,其实这也是自我生活的写照。青少年时期我生活很坎坷、很艰辛,新中国以后一切都变了。人民当家做主了,而我也是主人之一,这个心情很容易理解,的确是很激动。我画这幅画就想通过劳动人民翻身做主的喜悦心情寄托自己的感受”。(文/向谦)

往期回顾

《新中国美术经典作品》系列分享(一)

《新中国美术经典作品》系列分享(二)

来源:书香画意阅读体验基地(ID:sxhyydtyjd)

推荐:书香38(ID:shuxiang_38)

编辑:张 伟