点击上方蓝字关注我们吧

![]()

《我镜头里的华西人》后续

戚亚男/文 图

前期回顾:我镜头里的华西人

前不久笔者撰写了《我镜头里的华西人》一文,文中介绍了华西老前辈宋蜀芳老师,文章刊发后校友伍波发来了彭远波与他们的同班同学、宋老师的孙女(Ying)的聊天记录:

Ying:“看来他对宋婆婆的事情了解很多 and pretty accurate”

彭:“得到你的首肯”

Ying:“This is the most accurate writing about my grandma. Good for him!”

巧了,今天与夫人去参观成都基督教陈列馆,在陈列馆遇到了Ying的父母,杜传礼龙如章夫妇。他们听说陈列馆里展出有他们外公宋诚之和他母亲宋蜀芳的内容,专程前来参观。陈列馆位于原中华基督教圣公会西川教区会督府(位于顺城大街,2007年该建筑被四川省人民政府列为第七批省级文物保护单位),即曾经的宋诚之会督的寓所,当年杜传礼的母亲宋蜀芳与父亲杜顺德结婚后就居住在外公宋诚之的会督府。

当杜传礼老师得知笔者就是他近几日阅读到的《我镜头里的华西人》一文的作者,一下就拉近了我们的距离,我们一边看陈列馆里的老照片一边摆龙门阵。杜传礼老师是1954年四川医学院医疗系的毕业生,毕业后在华西内科工作了十多年,之后调到成都市第三人民医院担任院长并从事心血管专业的临床医学和科研工作,期间获得了多项省、市级的科学技术奖。

杜老师讲当年他父亲杜顺德从海外留学医科回华西时在船上遇到了宋诚之,他们俩一位是华西医生,一位是华西的英文教授,两位华西人一见如故,宋诚之很喜欢这位年轻人,回到华西不久宋诚之就把他的女儿宋蜀芳许配给杜顺德。杜传礼老师说她母亲是奉父成婚,因为父亲杜顺德刚从海外回到华西,还没有住房,父母结婚后就住进了外公宋诚之的会督府。杜老师说外公宋诚之是非常聪明的人,中国文学和英语非常好,很多外国人来演讲,基本上都是外公给他们当翻译。母亲经常叫他们去听外公的现场翻译,让他们从中学习中英文。他感到外公的翻译非常好,英文翻译过来完全是很美的中国语言。宋诚之曾到澳大利亚讲学,现在在悉尼一教堂里的玻璃画中印有他的画像。

杜顺德1926年华西毕业,1937年到美国和加拿大留学,1940年回到华西担任内科教授,那时华西的儿科还属于大内科范围,没有单独成为一科室,杜顺德感到儿科有必要发展成独立的学科,为此他在华西创建了儿科。

随后,夫人与杜传礼老师摆起了杜顺德在中国最早发现并命名“蚕豆病”的故事。1951年4月至5月间,华西大学医院儿科收治了8位患病的婴儿,他们共同临床特点是小便突然呈酱油色、贫血及脾大。杜顺德联想到1944年他见过的2例和1947年见过的1例同样病情的病孩,他诊断为急性溶血性贫血,但病因是什么不得而知。通过查阅文献资料,杜顺德了解到地中海地区有一种类似的急性溶血性贫血病是由于食用马豆引起的,而马豆就是中国的蚕豆。接着杜顺德追问了这8位患者生病前的饮食情况,得知他们生病前的两三天都吃过未煮熟的蚕豆,就这样杜顺德确认了他们的患病原因。第二年,杜顺德在中华医学杂志上首次报告了他所发现的这11例因食用蚕豆而患急性溶血性贫血的病例,并将此病命名为“蚕豆病”。随着杜顺德文章的发表,贵州、广东、福建、湖南及浙江等省,陆续有蚕豆病的病例报告。

1955年广东发生蚕豆病流行,患者达一千多人。巧的是1952年毕业于华西的杜顺德的儿子杜传书,在华南医学院(现中山大学中山医学院)任教,他参加广东省的“蚕豆病防治调查研究组”。通过书信往来杜传书向父亲请教“蚕豆病”的研究,杜顺德鼓励儿子“对该病进行深入流行病学调查及发病机理之探讨”。杜传书他所带领的团队在我国首先证实该病的内因为遗传性葡糖6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏,导致发生急性溶血。经过30多年的研究,他们的课题深入到了基因水平,1987年人民卫生出版社出版了杜传书撰写的专著《蚕豆病》。杜氏父子几十年来在蚕豆病的防治工作中做出了很大的贡献,使该病的病死率下降到1%以下。

一个多小时的参观与摆谈结束后,我们走出陈列室,意犹未尽的杜老师站在楼外不愿离去,他还不停的给他夫人(华西医院五官科教授龙如章)讲他当年所住的那间房及其故事。他指着房前不远处说,那里有一颗橘子树,每到秋天橘子成熟季节,他们小孩就在二楼上用竹竿打树上橘子吃。看着满脸兴奋的杜老师,笔者提议我们在楼前合影留念。

2019年9月22日于华西坝广益楼

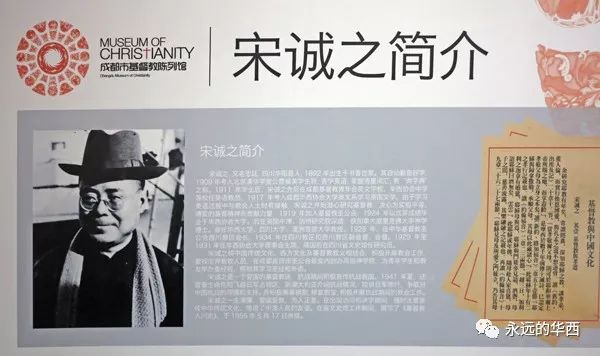

成都基督教陈列馆介绍宋诚之的展板。

杜传礼在陈列馆翻拍有他母亲宋蜀芳参加的五大学歌咏团的老照片。

宋蜀芳(第三排左二)参加抗战时期华西坝五大学歌咏团与团员合影。

杜传礼在陈列馆翻拍外公宋诚之会督与家人的老照片。

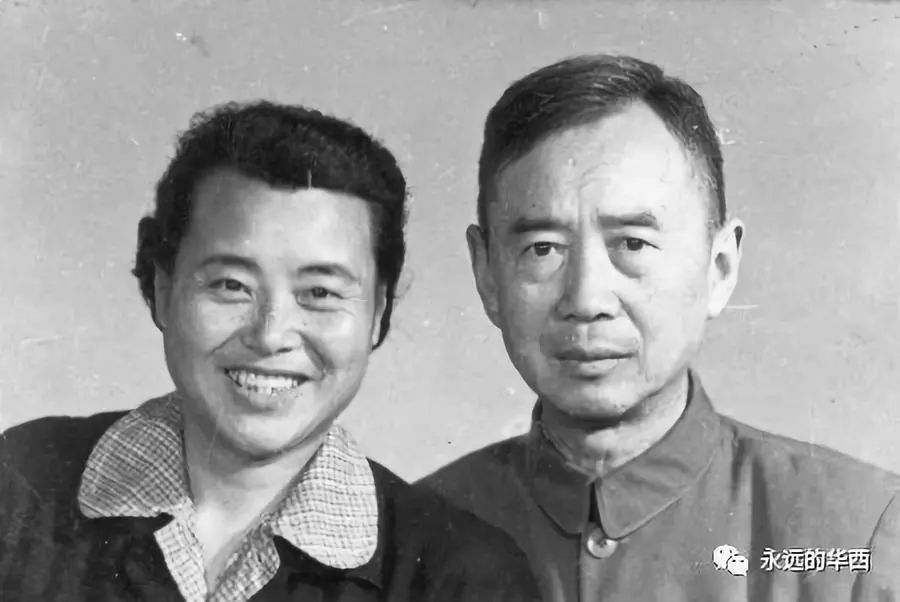

宋蜀芳与杜顺德合影(笔者翻拍)。

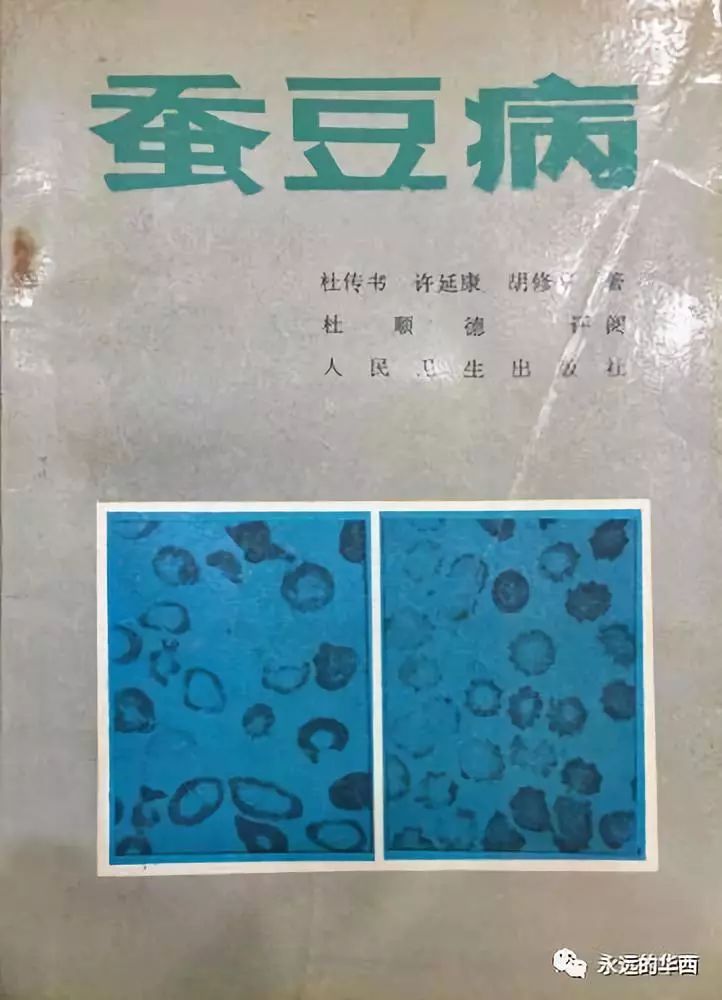

杜传书与他的团队出版的专著《蚕豆病》。

与杜传礼夫妇在基督教陈列馆前合影留念。

作者介绍:

戚亚男,编辑。毕业于川大,到华西从事电教工作。合校前历任摄像、编辑、导演等工作,拍摄制作了几十部医学教学电视片和课件,其中有十多部教学片由人民卫生出版社、高等教育出版社和卫生部科教司出版发行。合校后创办了介绍学校人文历史的《人文川大》栏目并担任编辑工作。在《成都日报》“天下成都”栏目里发表关于华西坝人文历史的文章40多篇,近20万字。2006年出版《印象华坝》,2016年出版《凤鸣锵锵:四川大学游览笔记》。

关注我们:yydhux@qq.com

文字编辑:青春小岛

预览审阅:风铃

责任编辑:素心