作者:朱忠礼

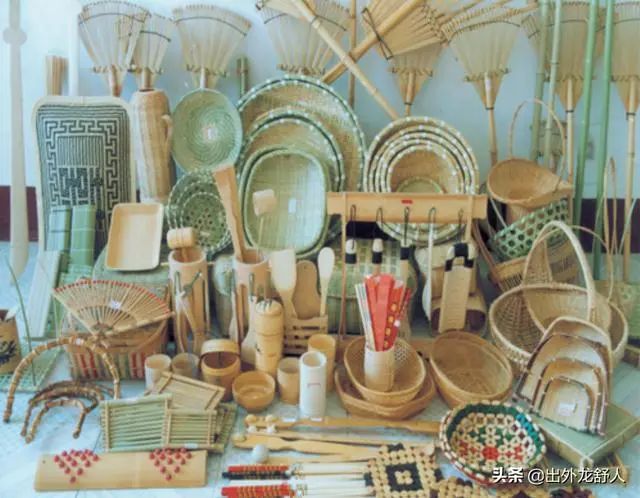

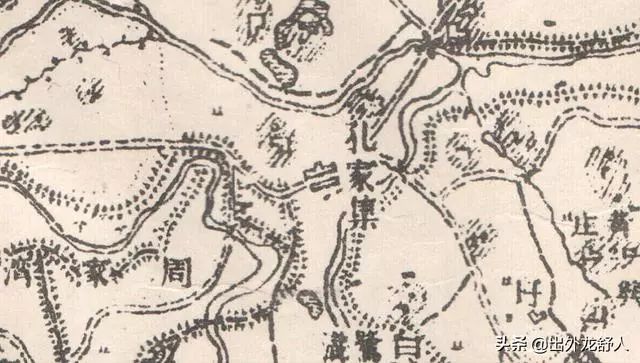

舒城县城东近十里的孔家集,解放前人称“露水集”。人们在露水丰盈时赶集,当露水消融时赶集的人便四散了。沿杭埠河北岸,既产稻谷,又产经济作物,还是水竹资源丰富、竹编技术精湛、历史悠久的竹器大市场。

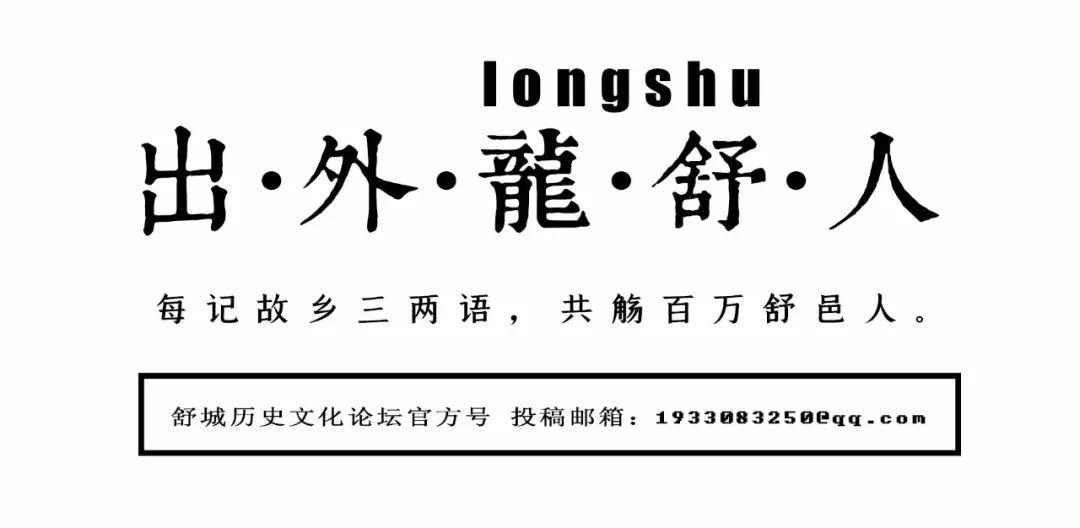

竹编产品(来源 | 网络图片)解放前,我的舅舅在县城码头街开个篾货店,两间门面,篾货齐全。篾货有山货和畈货之分,山货又有西山货与南山货之别。西山“懒弯腰”大条把最好, 南山扎子最板扎。山货主要由篾货贩子送货上门,畈货舅舅便带我到孔家集采购。

竹木大市场一角(摄影 | 向东视线)我和舅舅每次都是三更起床,摸黑走路。在离集镇较远的地方,就不时地碰到赶集的人群,有男有女,有老有少,有肩挑手提的,也有背背肩扛的;有专心赶路的,也有相互交谈的。他们去时匆匆,与我们擦肩而过,由远而近现出了身影,由近而远又消失到夜幕之中。再近点,就可以隐隐约约地听到集上鼎沸嘈杂的声音。那时,孔家集是条“裤裆街”。裤腰上半截,街道很宽,有一二十米,像个大广场;裤腰下半截,是两条小街,条自西向东北,对千人桥方向,一条自西向东南,对百神庙方向。

孔家集(来源 | 日制地图)店铺都是点灯做生意,卖元竹和篾货的人将带去的产品摆列在街道两旁,任凭顾客选购。我和舅舅到达之后,总是先选块就近的地方,好方便放篾货。然后舅舅从大街到小街采购,我在原地看着买回来的货物。舅舅一趟 、两趟、三趟……直至要买的都买齐为止。最后一趟总是带回几个点心,到茶水摊子买两窑碟黄茶,两人边吃边喝。垫垫肚子后,舅舅担着大担、我担着小担便回城了。这时,天已大亮。一轮红日从地平线上升起,万物都充满着新一天的生气。河水熠熠发亮,弯弯曲曲的渠堰,温馨别致。成百上千只鹭鸶,陆续飞向远方寻食。一两只站在清水田中的鸬鹚,像嵌在玻璃框里的一幅画。圩埂边麻雀之类的鸟儿,吱吱喳喳,似在谈心又像是在打架。远处竹林里的画眉,歌声抑扬,带有余韵。途中,上城赶早市的人络绎不绝。当我和舅舅到家时,外婆已将屋里屋外打扫得干干净净,等着我们下门板开门做生意。

1967年,孔家集(来源 | 锁眼卫星)然而,我对“露水集”一直百思不得其解。心想,这真是一个奇怪的地方,奇怪的人群,奇怪的习惯,奇怪的经营方式。天不亮让人摸黑走路,点灯做生意不浪费灯油吗?尤其是菜油灯黄黄的散光,反晕着朦胧的烟霭,集镇仿佛笼罩上一团光雾,总使人有种昏昏沉沉的感觉。有一次,我问舅舅,这里人为什么要这样做?他说孔家集周围可耕的地少,种的多是烟叶、蔬菜等经济作物,用工量特别大。人们只好利用晚间编织竹器,起早上集销售,久而久之便形成了“露水集”。舅舅的解释不无道理,但我觉得还是时间安排问题。如果安排的好,传统的习惯未必不能改变。转眼半个世纪过去了。不久前,我去孔家集,看到了“全天候”做生意买卖。一个繁华热闹的竹业大市场,占地13万多平方米,分东西两块,东边是元竹和毛竹市场,不同品种、不同规格,应有尽有;西边为竹器市场,有1500多个品种,琳琅满目,美不胜收。原料来源于四面八方,成品销往全国各地。全镇有8千多人,常年活跃在本镇及周边省、市,从事竹制品生产、加工、销售和元竹交易等业务,近年交易额有2亿多元,其中4家竹制品企业交货值3000多万元。

孔集竹器专业市场(来源 | 《舒城县志》)我一睹这个闻名遐迩的舒城县竹业大市场,感到无比高兴!同时,也引起了我对“露水集”悠远的回忆。