宋代 勾栏瓦舍

北宋时期,黄河得到初步治理,沿河栽植桑枣榆柳。到宋仁宗时,山东户口蕃蔗,田野日辟。宋杂剧及乐曲亦播及山东。熙丰、元祐间,兖州张山人以诙谐而在京城汴梁享有盛名。宣和初年,山东人王平,词学华赡,自称得到夷则商《霓裳羽衣》谱,取唐人诗词及唐明皇与杨贵妃故事,补缀成曲,共十一段,起第四遍、第五遍、第六遍、正攧、入破、虚催、衮、歇拍、杀衮,并刻板流传。(见《碧鸡漫志》)宋官本杂剧段数中载有[醉花阴爨]等以爨命名的演出节目,或称[五花爨弄],长清人杜仁杰在《庄家不识勾栏》散套中记述:“一个女孩儿转了几遭,不多时引出一火(伙)。中间里一个央人货,裹着枚皂头巾,顶门上插一管笔,满脸石灰,更着些黑道儿抹,知他是如何过。浑身上下,则穿领花布直裰。念了会诗共词,说了会赋与歌,无差错,唇天口地无高下,巧语花言记许多。临绝末,道了低头撮脚,爨罢将幺拨。”可略窥当时山东地区爨弄之况。

金人统治山东期间,屯田括地,猛安、谋克之民,骄纵蛮横,自己不从事农业生产,也不让家人农作,全让汉人佃种,收租取利,富家身穿纨绮,酒食游宴。而汉族人民有一家百口,垅无一苗者。(见《金史·食货志》)蒙古军进入山东,继续进行土地掠夺,元代初期,山东人口比金中叶耗减三分之一,统治者却剧谈豪饮,歌舞升平。元好问在金亡后(1235年)游济南二十天,曾应府参佐张子钧等的邀请,畅饮于绣江亭,漾舟荷花中十余里,歌妓唱曲,一如既往。(见《济南行记》)尤为甚者,居于统治地位的蒙古贵族,强力推行种族压迫和种族歧视政策,他们将当时的人民划成不同的等级,蒙古人及色目人地位最高,掌握实权;处在卑贱地位的汉人中,儒生被列在“一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐”中的第九位,更受卑视。除去其中的少数人投靠蒙古统治阶级,谋求一官半职外,为数众多的文人,不屑仕进,他们亲身经历了当时的种族歧视和阶级压迫,目睹政局腐败、重税盘剥、天灾人祸,愤笔编写出许多杂剧作品,传留后世。

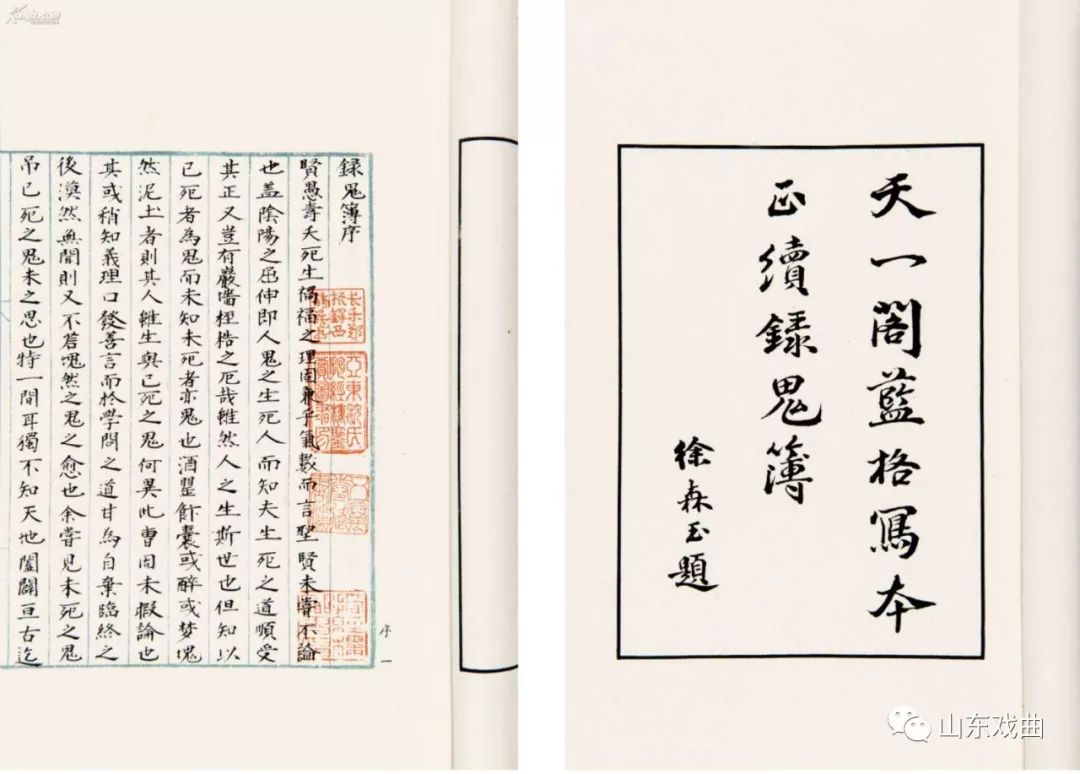

山东是元代戏曲的主要流行地区之一,元人钟嗣成的《录鬼簿》和明初无名氏(或作贾仲明)的《录鬼簿续篇》中记载的山东籍戏曲作家,共有二十八人。能歌善唱者四人。而山东戏曲之盛,首推东平。东平,宋代置府,金时属山东西路,元初改为东平路。泰山至此出山险而就平地,是南北交通的冲衢孔道,土地肥沃,居民勤于耕织,丝绢绫锦以及天麻、阿胶等药材,号称名产。朝廷曾在这里建立过官营手工业作坊和管理机构,产品通过凿修的会通河,运销各地。同时,东平也是元代山东政治文化的中心,苏天爵《元朝名臣事略》中提到的达官显宦,或受封赠于东平,或在这里担任过实职。尤为突出的是东平路行军万户严实和他的儿子忠济,极力笼络招致儒士,聘为幕僚,他们父子还重修庙学,招收生徒。元曲作家张养浩曾任东平学正,高文秀为东平府学生员。当时的东平,戏曲相当流行。元代燕南芝庵《唱论》中就曾提到:“凡唱曲有地所:东平唱[木兰花慢],大名唱[摸鱼儿],南京唱[生查子]......”东平流传的[木兰花慢],自具风格。据钟嗣成《录鬼簿》记载,东平籍的元曲作家有:高文秀、张时起、顾仲清、张寿卿、赵良弼、王修甫、徐琰(子方)、王继学、陈无妄、李显卿等十人。其中以高文秀最为突出,“都下人号小汉卿”他是一个早熟而又多产的作家,今存作品五种,存目三十四种。贾仲明称他是“除汉卿一个,将前贤疏驳,比诸公ㄠ末极多。”(天一阁本《录鬼簿》)他的作品中,有八种是以梁山泊好汉黑旋风李逵为主要人物的,目前仅存《黑旋风双献头》(或作《双献功》)一种。

山东籍的元杂剧早期作家还有:济南人武汉臣、岳伯川,益都人王廷秀,棣州人康进之等。另有李时中,与马致远同时,均为元贞书会才人,《录鬼簿》记载为大都人,据《元曲家考略》考证为山东曹南人。这些杂剧作家,在金末(1200年)前后到元成宗元贞、大德(1300年)前后的百余年间最为活跃。他们或在家乡就读,或在本地居官,如:王廷秀为淘金千户,顾仲清为清泉场司令,但其戏曲活动,不仅局限于山东境内,在杂剧集中盛行的大都(今北京),也享有盛名。除高文秀外,岳伯川也被称赞为“玉京、燕赵名驰”;顾仲清被誉为“见传奇举世行”。有的作家流寓外地,如:张时起居长芦(今河北沧县),张寿卿任浙江省掾史,依然赢得高度评价:“抄冠新杂剧,旧传奇,都一般风惨烟迷”(张时起),“论才情压倒群英,敲金句,击玉声,振动神京”(张寿卿)。杂剧作品中,康进之编写的《梁山泊李逵负荆》改编本相沿传世;武汉臣曾博得“新传奇十段皆闻”之誉,《包待制智勘(赚)生金阁》,歌颂包拯刚直不阿,不畏权势。另一部杂剧《散家财天赐老生儿》,在十九世纪二十年代就有英、法译本,流传于世。张寿卿所编杂剧《谢金莲诗酒红梨花》,题材选自小说《赵汝舟传》,明人徐复祚《红梨记》传奇,就是根据杂剧本改编的。

元贞、大德年间以后到元亡(1368年),杂剧作家创作中心已转向临安(今杭州),山东作家的作品成就远逊于早期。东平人赵良弼所编《(春夜)梨花雨》,已佚。陈无妄及李显卿也无作品留传。平原人白寿之编《无双传》,仅存残曲。元代后期戏曲作家有:贾伯坚,沂州人;徐孟曾,兰陵人。二人均无剧作传世。

蓬莱阁戏楼

宋金元时期山东的戏曲演出情况,一类是寺院戏楼于庙会期间演出,据调查,蓬莱阁戏楼及长岛县庙岛戏楼,均始建于宋徽宗宣和年间,广饶县南宋大殿建有观剧台,东平火神庙戏楼建于元历元年(1328),嘉祥县上花林戏楼,始建于元末。一类是艺人们在戏棚(或称“勾栏”)演出,据《庄家不识勾栏》散套和《水浒传》第五十一回《插翅虎枷打白秀英》中记述:戏棚门前吊着花绿纸榜,或者挂着金字帐额、靠背戏装,招徕观众。守门人揽座兼报剧名。进门交钱,登上层叠的木坡,围坐观剧。戏台象座钟楼,开演前,女艺人在台上“坐排场”,等待演出。先是不住地擂鼓筛锣,演罢爨戏,再演院本;有故事,有动作,有脚色(副末、副净、装旦),有道具(皮棒槌);演员身穿戏衣,面部化妆,有念有唱,插科打诨,演出院本和杂剧。有时,在“笑乐院本”之后,再演唱诸宫调。《水浒传》中,白秀英擅长“说唱诸般品调”,她演唱的是《豫章城双渐赶苏卿》。曹州人商政叔(约1188——1260)曾与张五牛合编过《双渐苏卿》诸宫调,由赵真真、杨玉娥演唱。被称赞为“重编如添锦上花”。(见《青楼集》)双渐苏卿故事,流传甚广,至今山东五音戏仍保留着《双生赶船》这一古老剧目。

当时的艺人,到处流动演出,如;白秀英是“东京新来(郓城)打踅的行院”;王金榜《宦门子弟错立身》)称为“东平散乐”。据元延祐六年(1319)前后任驻济南路山东廉访司照磨的益都人于钦记述:当前齐地的民俗比燕赵诸郡,号为朴野。济南水陆辐辏,商贾所通,倡优在这里谋生者甚多,但都不是当地人,他们甚至违例居住在城内三皇庙旁,终被按照规定逐至郭外居住。(见《齐乘》卷五)

知音善歌者,据元人夏庭芝《青楼集》记载:山东名妓真凤歌,善小唱;金莺儿,山东名姝(妓),挡筝合唱,鲜有其比;她们分别与沂州同知彭庭坚、山东佥宪贾伯坚,交往密切。另有聂檀香,歌韵清圆,受到东平严实父子的眷爱。明人朱权《太和正音谱》中载有“知音善歌者三十六人”,其中山东籍二人:王子敬(临清人),胡惟中(济宁人)。

文字来源:《中国戏曲志·山东卷》

图片来源:《中国戏曲志·山东卷》、百度百科

▼ 山东戏曲发展史 ▼

山东戏曲发展史 | 山东的疆域沿革与戏曲文化

山东戏曲发展史 | 山东古代的歌舞百戏

微信:ShandongOpera

微博:@山东戏曲

联系邮箱:shandongxiqu@163.com