![]()

东边下雨西边晒

盛夏季节,雨量充沛,有时一片乌云便在局部地区形成大雨,而其他地区仍艳阳高照,因此有“东边下雨西边晒”之说。

2六月大雪青菜盖

阳历6月,正是林区的春末夏初时节,有时这一季节也会有霜冻或飘起大雪,正在生长中的各种青菜被大雪覆盖或遭受严重霜冻。

3两条细鳞一麻袋

由于细鳞鱼产于河流湍急的大河之中,因此体形硕大,捕捞到十几公斤重的细鳞鱼尚属正常,有几十公斤重、一人拖不动的特大细鳞鱼出水也并不稀罕。

4围着火炉吃冰块(吃西瓜)

林区的人民群众,无论男女老少,也无论冬夏春秋,都爱吃冷食品,一则林区交通多有不便,食品较缺,二则冷食品甘冽可口,一年四季均可供应,因此成为林区人民群众极喜爱的小食品之一。

5三只林蛙两盘菜

林蛙为大兴安岭“八珍”之一。林区雨量充沛,泡湖遍地,盛产林蛙。人迹罕至的偏僻之处,林蛙个体很大,最大的母蛙如人拳大小,遍体通红,满肚蛙仔,最为鲜美。“三只林蛙两盘菜”并不是溢美之词,只是特大林蛙近年已不多见。

6大碗喝酒比水快

林业工人主要来自山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江等地。这些人不仅由农民转变为林业工人,也带来了各地不同的酒文化。林业工人喝酒,既不讲究环境的好坏,也不讲究繁琐的礼节,往往用碗喝酒。喝酒也不是礼节性的小杯碰小杯小口喝酒,而是用吃饭的碗大口喝酒。

7满山树挂真可爱

林区气候寒冷,冬季漫长。崇山峻岭中,水网密布,河流众多。随着气候冷暖的变化,深冬季节,河两岸的树上挂满了树挂,绵延数十公里,蔚为壮观,形成壮丽而雄浑的景色。

8爬犁把姑娘往家拽

开发初期物质十分匮乏,爬犁也成为林区人民群众在冬季的重要运输工具。人们选定结婚的吉日主要在元旦和春节前夕。因此,男女青年结婚时,往往使用马爬犁接新娘,接亲的运输工具也是马爬犁。接新娘时,拉爬犁的辕马身披五颜六色的彩绸,头戴大红花,脖系响铃,一路人欢马叫,响铃不断,彩带飘飘,其热闹情景不比今天的汽车接亲逊色。

9冬天出门用脚踹

林区开发初期,林区人民的住房多为大坯房或板夹泥房,也有少量“木刻楞”(用粗大的松木叠搭起来的纯木结构房屋),室内取暖方式主要有铁炉和火墙两种。由于室外气温过低而室内温暖,温差极大,门板会因温差大而形成一层冰面,较长时间不开门,特别是第二天起来后,室内融化的门水将大门和门框冻在一起,开门时要用脚用力踹几下,才能将冻在一起的门和门框撞开。

10火炕连着大锅盖

大兴安岭冬季漫长而寒冷,传统的取暖方式主要是火墙、火炕和铁炉子,被称为“东北三大取暖器”。为充分发挥火炕、火墙传热的功能,林区人一般单砌炉灶直通火墙。而烧火炕的炉灶一式两用,具有两种功能,既可以烧水做饭,又可以通过烧水做饭将火炕烧热取暖。“火炕连锅盖”说的就是这种取暖方式,这种取暖方式在部分偏远地区至今仍在沿用。

11邮电支局歇礼拜

生产工人或是实行计件工资,或是轮流休息,没有星期六、星期日(星期日也称礼拜日)休息放假的概念。邮电支局为国家兴办的事业单位,在实行五个工作日前实行六个工作日时,地处深山密林中的邮电支局逢星期天都要放假休息,这与林业工人的传统作息时间有很大不同。

12电报没有平信快

林区开发初期,林区的通讯设备非常落后。打长途电话需到邮电支局去,遇有紧急情况需要发电报,也只能走很远的路到设在林区林场或城镇的邮电支局去。而林业工人所在的采伐小工队(林业生产的最基层组织)长年驻扎在人迹罕至的深山密林中。如外地有电报发来,受条件和交通的限制,邮电支局无法及时将电报转到收报人手中,而是同包裹、邮件、平信以及电报等几天一次送到采伐小工队。

13火车停在镇子外

由于修筑常轨铁路时为大兴安岭开发初期,林区人口较少,火车站一般建在人口较为集中的小城镇或林场所在地。

14汽车得用牛车拽

公路运输是林区木材运输的主要方式,主要运材公路一般为砂石路,虽有专业维护人员随时保养维护路面,但在初春翻浆时节和夏季大雨之后,有些路况稍差的地方仍会出现陷车现象,尤其一些路况较差的公路支线更为严重。运材汽车一旦发生了陷车现象,有时不得不请或花钱雇附近农民的几头老牛共同拖拽陷入泥潭的运材汽车。

15冬季吃水用麻袋

林区气候十分寒冷,结冰期长达近8个月。无论饮用水或生活用水,都要破冰取水,即将冰块砸碎后装入麻袋,再将碎冰块运到采伐工队的驻地,这是林业生产工人冬季用水的唯一途径。

16一年四季吃干菜(一年四季炖干菜)

林区开发初期,商业较为落后,商业网点也较少,商品品种奇缺。身居深山老林的林业工人生活尤为艰苦,肉、蛋等副食品非常紧缺,很少吃到新鲜蔬菜,长年吃干菜已成家常便饭。

17墨盒绑在大腿外

各林场、各采伐小工队都有专职的检尺人员,他们使用的一种专用工具即墨盒和号锤。墨盒为铁皮制方形,里面装满黑色印泥,检尺员为刚刚伐倒的木材或初步造材的木材检尺时,一手持计材尺,一手握号锤,边检尺、边记录、边打号锤。由于墨盒使用频繁,且墨盒又极易弄脏拎兜、衣服等,为使用方便,检尺员习惯把墨盒随手绑在大腿绑腿外边,随用随摘,用完再挂。

18手闷子吊在屁股蛋

林业工人戴手闷子(专指一种拇指为一指、其他四个手指合并为一指的棉手套,五个手指的棉手套不叫手闷子)。为了防止手闷子丢失遗落,林业工人习惯将两只手闷子用长绳连起来挂在脖子上。从事林业生产时,将则将两只手闷子甩在身背后,再将手闷子连接绳绞几个扣儿,使两只手闷子自然吊在腰后屁股蛋上。

19袜子套在棉裤外

冬季作业,林业工人为了防寒,特别是为了防止磨损棉裤,习惯在棉裤外再套上皮套裤即所谓“袜子”。这种皮套裤一般由狍子皮制成,也有为犴皮(即驼鹿,也称犴达罕,俗称“四不像”,一种身形类似鹿而身材高大的野生动物)制成,但数量较少。

20皮大氅皮子朝里毛朝外

皮大衣是林业工人重要的防寒服装之一。这种皮大衣,林业工人称为皮大氅或皮大哈,由羊皮制成。穿皮大氅时,林业工人习惯皮朝里而毛朝外穿。这样穿的好处,首先是保暖性强,其次是可以防止落雪湿透皮大衣,毛朝外穿皮大衣,落雪落在皮大衣表面后一抖即落,不易浸透皮大衣的皮张。

21是男是女分不开

在漫长的冬季,为抵御超低温严寒,无论男女,大都穿上述各类防寒服装,尤其是“三九”天最寒冷季节,普通头巾、围脖等都抵挡不住零下三十几度甚至超过零下四十度的严寒的侵袭。开发初期,即使妇女也都穿皮大衣或棉大衣,头戴狗皮或其他兽皮帽子,因此,在严寒季节,单从着装上很难分清是男是女。

22四季裙子裹在外

林区职工家属居住地或施业区内有许多俄罗斯人或华俄后裔。受俄罗斯生活习惯的影响,俄罗斯籍人和华俄后裔妇女大都喜欢穿长裙,既不分季节,也不分场合,一年四季均穿长裙。夏季主要穿“布拉吉”(一种俄罗斯风格长裙,多为女孩或青年妇女穿)或长体薄裙而不穿长裤;春秋天气较凉季节,长裙里面穿体形裤或紧腿裤;严冬季节,内穿毛裤或棉裤,毛裤或棉裤外面仍然穿裙子。

23松塔摘来用筐卖

松塔为大兴安岭著名土特山珍之一。开发初期,松塔的产量很高,但价格较低,也没有专门的收购机构。林区职工家属采到松塔后,并不论斤卖,而是成筐卖。

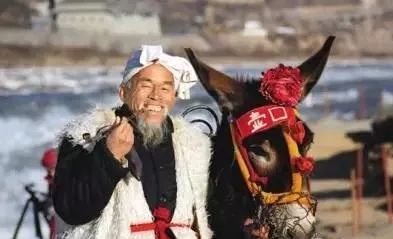

24猎人猎枪天天带

历史上,大兴安岭西北麓曾是被称为“使鹿部”的鄂温克族猎民的狩猎区,大兴安岭东北麓曾是鄂伦春族猎民的狩猎区。在这广袤的原始森林中,到处都留下了这两个民族的狩猎足迹。

25皮子围在房子外

在漫长的狩猎过程中,鄂温克族猎民居住的是“撮罗子”(猎民自己称为“纠”即“房子”之意)。它是鄂温克族猎民的重要生活用品,已有近千年的历史。“撮罗子”呈圆锥形,高约3米,直径4~5米,有大小之分,用25~30根松木杆搭建,周围覆盖以整张的桦树皮,分层压接,冬天再盖上兽皮为围,既防雪又御寒,无论取暖、做饭、睡觉均在“撮罗子”内。

26住房铺着灯笼盖

所谓“灯笼盖”,是林区特有的、由松木劈成的铺房盖的薄木板。在没有修建砖瓦房屋之前,尤其是林区开发初期,林业职工住宅大部分为大坯房或板夹泥房,大坯房即用泥坯叠建而成,非常保暖;板夹泥房由松木板或桦木板钉成空心板墙,墙内再灌满大泥,保暖性较差。无论大坯房、板夹泥房,均用灯笼板为盖。

27柈子围房连成片

开发初期直至七十年代末期,林业职工住宅取暖、烧水、做饭,全部以木材为燃料。柈子,即用来烧火或取暖的松木或桦木以及其他杂木,将其截成约50~60公分的木段,再顺茬劈成若干条状木块。由于每年都要拉柈子、储备柈子,因此家家户户都摆满了已经劈好的木柈子。这些木柈子围着院墙码成垛儿,摆满了院子,谁家的木柈子多,也是能力和富有的象征。

28垡子盖房好又快

所谓垡子房,就是由草垡子块搭建的住房。垡子,是指将杂草盘根错节地连在一起、饱含泥水的草甸子地用特制的铁制方锹切成的垡子块。在含水量较低的深秋,将草甸子的泥土连同盘根错节的草根一同用快锹切割成块状犹如土坯,慢慢自然阴干,待第二年春天将阴干的垡子如同垒土坯一样盖房。这种垡子房具有保暖、阴凉、盖房速度快且省工省料的特点,是林区常见的一种简易住房。

图片:来自网络 版权归原作者所有

转自:岭上视角

我们只做品质,从不PK价格!

注:所有图片及文字均为版权作品,版权归原作者所有,严禁商用。

本平台致力于摄影旅游信息传播发布,方便交流学习,欢迎社会各界赐稿。

投稿邮箱:

89321868@qq.com

veconcyf@sohu.com

微信投稿:picmancn