点击上面

“垫江陈氏文化”加入陈氏大家庭!

义宁陈氏是中国历史上罕见的文化大族,于清雍正八年(1730年)由福建上杭迁入江西义宁州安乡(今江西省九江市修水县宁州镇竹塅村)。迁义宁以来,陈氏经棚民之家、耕读之家和官宦之家近两百年的文化积蓄,走过了家族史上的辉煌历程,更培育出陈宝箴、陈三立、陈衡恪、陈寅恪、陈封怀五位杰出人物,后世誉之“陈氏五杰”“陈门五杰”。

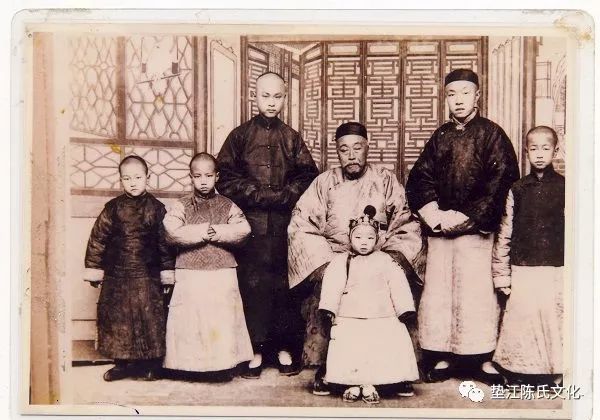

陈宝箴与子孙合影(左起陈方恪、陈寅恪、陈覃恪、陈宝箴、陈封可、陈衡恪、陈隆恪)

陈宝箴(1831-1900年),字右铭,咸丰举人,清末维新派政治家。1895-1898年,在湖南巡抚任内与按察使黄遵宪、学政江标等提倡新政,开办时务学堂,创设矿务、轮船、电报及制造公司,刊《湘学报》,奏荐杨锐、刘光第、谭嗣同、林旭佐新政。

陈三立(1852-1937年),陈宝箴之子,字伯严,号散原,清末进士,“同光体”诗派(近代学古诗派之一,“同光”指清代“同治”“光绪”两个年号。)领袖,清末民初诗坛泰斗。维新变法时,为帮父亲陈宝箴实现“营一隅为天下倡,立富强之根基”的抱负,辞去吏部主事之职,随父赴湖南主办新政,与谭嗣同、丁惠康、吴保初并称“维新四公子”,名动一时。后致力于诗文,著有《散原精舍诗》《散原精舍文集》等。

陈衡恪(1876-1923年),陈三立长子,字师曾,号槐堂、朽道人,是吴昌硕之后、齐白石之前,中国画坛上承前启后的重要人物。曾留学日本,归国后从事美术教育。著有《槐堂诗钞》、《陈师曾先生遗墨》、《染苍室印存》、《陈师曾印存》、《中国绘画史》、《中国文人画之研究》(系译作和本人专论之合成)、《陈师曾先生遗诗》等专著。

陈寅恪(1890-1969年),陈三立三子,中国现代极具盛名的集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的学术大师。早年赴日本求学,后入上海吴淞复旦公学,1910年起负笈欧美,先后在德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校和美国哈佛大学学习十余年。曾任教于清华大学、西南联合大学、岭南大学等高校,被誉为“公子的公子,教授之教授”。著有《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》、《元白诗笺证稿》、《柳如是别传》等专著。

陈封怀(1900-1993年),陈衡恪之子,植物园专家、植物分类学家,中国近代植物园的创始人之一。毕业于东南大学,曾留学英国爱丁堡皇家植物园。发表《述植物名实图考所记载报春之种类及植物名称》、《云南西北部及其邻近之报春研究》、《报春种子的研究》、《中国报春研究补遗》、《中国珍珠菜属植物的分类与分布》等文章,参与编著的《中国植物志》获1993年度中国科学院自然科学奖一等奖。

陈家大屋

义宁陈氏祖宅陈家大屋位于江西省九江市修水县宁州镇竹塅村,占地约3亩,建于清乾隆时期,为典型的晚清民间建筑风格:两层楼房,一进两幢,青砖黑瓦,分上下两厅堂。主厅之名“凤竹堂”源于“盖凤非梧桐不栖,非竹实不食,凤有仁德之名,竹有君子之节”,旨在训导陈氏子孙秉承好学、重德、爱国的良好家传。

松骨竹苞,高风亮节,凤竹堂下孕育出了“陈门五杰”,使得义宁陈氏成为中国历史上罕见的文化大族,陈家大屋也因其是陈氏文化的发源地而被列为国家级文物保护单位。

陈氏家规

陈氏先祖陈腾远“重信义、轻财贿”,教育子孙要“立仁德之志,操君子之节”,勉励子孙以好学、重德、爱国为家传。陈宝箴父亲陈伟琳的临终箴言“成德起自困窘,败身多因得志”,深刻影响了陈宝箴,铸造了陈氏后代淡泊清廉、锐意进取的良好品质。

陈氏一族秉清纯之门风,学问识解,惟取其上。陈寅恪受笃实严谨的家风影响,从小便培养出一种不囿于经书和已有定论的存疑精神以及寻根问底的学术风格,并把严谨治学、爱国爱家的精神传导给家人。

义宁陈氏留给后世的家规家训,不仅是每一位陈氏后人立身处世的行为准则,更是激励整个家族向着更高境界跋涉的精神动力。

义宁陈氏:一门五杰 文化世家

陈宝箴陈三立故居

走进江西西北部的修水县,眼前是一片郁郁葱葱的田园风光。距离县城22公里的竹塅村,依山傍水,风光秀丽,几幢坐落在山林田畴之间的老房子,令诸多海内外学者心生敬仰,因为这里孕育出了一个声名显赫的文化大家族。

清代,修水属义宁州。清雍正八年(1730年),陈氏先祖陈腾远及其兄弟三人携家带口,千里跋涉,从福建迁居此处,在这深山老林中勤奋耕作,繁衍生息。家境逐渐殷实之后,陈腾远便设塾办学。

陈家大屋建于1793年,彼时的陈腾远已年过八旬,家中大小事务全由事业有成的长子陈克绳一手操办。走进陈家大屋,大堂上方陈列着清末湖南巡抚陈宝箴、同光体诗代表人物陈三立、画家陈衡恪、史学大师陈寅恪和“中国植物园之父”陈封怀的画像。

南昌大学人文学院教授、义宁陈氏研究者 刘经富:

这五个人,就是著名的“陈门五杰”。中国历史上名门望族、文化世家颇多,但是像义宁陈氏这样影响极大的文化显赫之家,并不多见。

在广纳中华文化之精粹的新编《辞海》中,陈门五杰的陈宝箴、陈三立、陈衡恪和陈寅恪祖孙4人,同时享受到了“分立条目”的待遇--

陈宝箴(1831-1900年),晚清湖南新政的领军人物,湖南巡抚。

陈三立(1853-1937年),陈宝箴之子。清末“维新四公子”之一,诗人。

陈衡恪(1876-1923年),陈三立之子,诗书篆刻俱佳。

陈寅恪(1890-1969年),陈三立之子,清华国学院著名的“四大导师”之一,被誉为“教授中的教授”、“三百年来仅此一人”。

《辞海》将一门三代四人共列,这在中华百家姓中,实属罕见;而陈氏一族,又只在陈宝箴一家。

国学大师吴宓认为,陈寅恪是“我国当代通儒第一人”,而义宁陈氏是“中国近世模范人家……父子秉清纯之门风,学问识解,惟取其上,所谓文化贵族。”

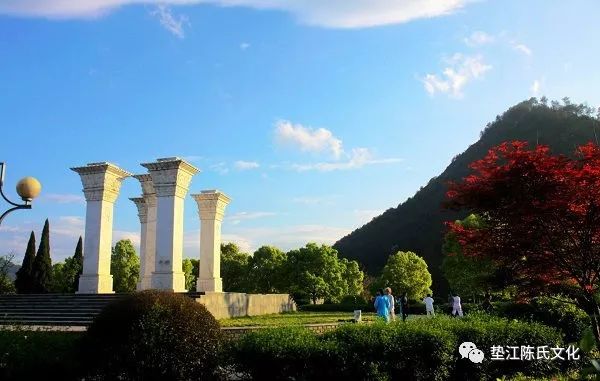

修水县城五杰广场

凤竹之志 清纯门风

这个在山旮旯里的人家,为什么能培育出这么多杰出的人才呢?在有200多年历史的陈家大屋中,主厅上醒目的“凤竹堂”三个字或许能给我们一些答案。

九江学院陈寅恪研究院研究员 黄本修:

“凤竹堂”之名是陈腾远取的。陈腾远对子孙们说,凤凰非梧桐不栖,非竹实不食;凤有仁德之征,竹有君子之节。我们家的子孙们一定要仰凤凰之高风,慕劲竹之亮节,这样才能达到“立仁徳之志,操君子之节”。

“立仁德之志,操君子之节”,陈腾远和他的子孙们就是这样做的。陈腾远“重信义、轻财贿”,儿子陈克绳“用孝义化服乡里”,治理家政井井有条,对公益事业慷慨大方,修祠宇、修考棚、立义渡、起浮桥......陈克绳一直不吝付出。

南昌大学人文学院教授、义宁陈氏研究者 刘经富:

可以这样讲,从陈腾远到陈宝箴,从陈宝箴到陈寅恪,从陈寅恪到陈封怀,陈家七代人都留下了宝贵的精神财富。他们的凤竹之志、君子之节,是一门所系,一脉相承,十分难能可贵。

淡泊清廉 勇于实践

说到陈宝箴,不能不提他的父亲陈伟琳临终前送给他的12字箴言。

陈伟琳热心公益、乐善好施,因其母多病,便潜心学医,精通医术,推母及人,施治乡里。1854年,陈伟琳因劳累过度,卧病不起,临终前,他给陈宝箴留下12字遗训:“成德起自困窘,败身多因得志。”意思是说:人在艰苦困顿的环境下容易成就美德,在得意得志的心态下容易身败名裂。

陈宝箴记住了父亲的话,并自觉践行,一生淡泊,两袖清风。他为官的时候,经常吩咐下人尽量少买荤菜,多买些蔬菜。下人不理解,背后议论他是故作清廉。陈宝箴知道后,写了一首诗送给厨工:“嚼来确是菜根甜,不是官家食性偏。淡泊生涯吾习惯,并非有意钓清廉。”

湖南凤凰城陈宝箴纪念馆负责人 雷雨田:

淡泊名利是陈宝箴一生的习惯与修为。他的节俭与清廉,在凤凰,乃至整个湖南都是有口皆碑的。当年为了疏通凤凰古城的沱江(湘西沱江,位于今湖南省凤凰县),官方的钱用完了他就把自己的钱捐出来,然后告诉家里面要节俭,多吃一些野菜。

因为清廉,陈宝箴晚年被贬回籍时,一家人连回家的路费都没有,最后还是在百姓的资助下才得以成行。

南昌大学人文学院教授、义宁陈氏研究者 刘经富:

陈宝箴锐意进取,勇于创新,敢于担当,他用自己的实际行动传承了客家移民的艰苦朴素、敬重门风祖德的优良传统。

光绪二十一年(1895年)七月,陈宝箴被任命为湖南巡抚。上任不久,他就锐意改革,致力维新。文化上,他变士习、开民智,开创南学会、时务学堂、湘报馆;政治上,他肃清吏治、公开官权;实业上,他辟财源,设矿务局、蚕桑局、官钱局、工商局等。新兴事业蔚然而起,湖南风气为之一振。

书扇示孙 立公立志

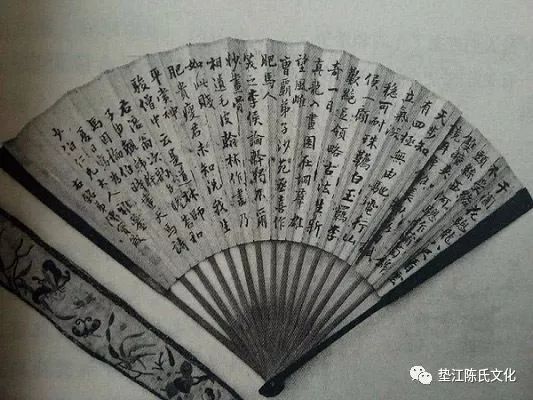

扇面示孙图

祖上有德,自身力行,延及子孙。《陈宝箴集》卷四十“文录三”收《书扇诫示隆恪》:“君子之心公,由亲亲而仁民,仁民而爱物,皆吾学中所应有之事……”

九江学院陈寅恪研究院研究员 黄本修:

陈隆恪是陈宝箴的孙子。这段诫示虽短,但却是陈氏后人为人为学的心法,是贯穿义宁陈氏始终的准则。

陈宝箴的儿子陈三立是近代同光体诗派的重要人物,被誉为“中国最后一位传统诗人”。1937年秋,抗战爆发,日伪政权对他百般劝说,要其效忠,遭到陈三立严词斥逐,后绝食五日殉国,表现了铁骨铮铮的民族正气。

陈氏一族,都具有忧国忧民的情怀。更令人称道的是,他们的后代,都在人文研究和科学研究领域,取得了灿烂耀眼的成就、建树斐然。

陈三立长子陈衡恪,师从吴昌硕,与齐白石为莫逆之交,不但工于篆刻、诗文、书法和绘画,而且品格高洁。曾有一位老先生求画16方,陈衡恪定的润金为每方1元,老先生给了他20元。陈衡恪说:“润例既定,说按规定收取,我一文也不会多收的。”

陈三立三子陈寅恪,中国近现代著名国学大师、历史学家、古典文学研究专家、语言学家。先后在德、法、美等国多所名校就读,通晓包括梵文在内的二十几种语言。归国后于清华大学任教,与王国维、梁启超、赵元任并称“清华国学院四大导师”,更被称为“教授的教授”,被傅斯年评价为“近三百年来一人而已”!有《柳如是别传》等二百多万字的历史研究著作存世。

陈衡恪之子陈封怀,植物分类学家,是中国近代植物园的创始人之一。长期从事植物园建设,对中国植物园特别是中国科学院植物园的创立和发展作出了重要贡献。

笃实严谨 学术强国

陈寅恪一家

翻开中国当代文化史,陈寅恪是一位不得不提的大师。

陈寅恪10岁那年,先曾祖母患了咳嗽,这时恰好门外有人以贱价卖人参,称服之即愈。他的祖父闻之非常吃惊,认为所卖者必非人参,应为《本草纲目》中所载的荸荠。陈寅恪听完这个故事,便特意去查阅《本草纲目》,并亲捡一药来验证,果然如祖父之言。查证方才确信,他早年的存疑、严谨精神可见一斑。受笃实严谨的家风影响,陈寅恪从小便培养出一种不囿于经书和已有定论的存疑精神以及寻根问底的学术风格。他提倡治史重证据的科学精神,并运用西方的“历史演进法”,发展成超越前人的历史考据学,给中国历史的研究,注入了新的血液。

陈寅恪研究院负责人 李宁宁:

陈寅恪曾经说过:“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,陈寅恪我不讲;我自己过去讲过的,我也不讲。”这是一个学者追求精益求精的治学精神、独立自主的学术品格的生动表述。

陈寅恪终身从事历史研究,主张学术强国。目睹中国学术落后、中国学生需要到日本学习中国史的情况,陈寅恪在给北大学生的毕业赠言中写道:“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。”无论是求学还是做研究,“曲学阿世”是陈寅恪最不能容忍的不端之行。他在《赠蒋秉南序》中说:“默念平生,未曾侮食自矜、曲学阿世,似可告慰友朋。”

陈寅恪也注重把严谨治学、爱国爱家的精神传给家人。他的大女儿陈流求在《也同欢乐也同愁》一书中写道,“父亲对我们的数学成绩特别重视,他认为数学是一门注重逻辑思维和严谨性的学科,对工作和生活有益,因为从事任何工作都要有严谨的思维”。

八月的庐山植物园,景色优美,游人穿梭。由数块形态各异的岩石组成的陈寅恪墓令人肃然起敬。植物园内挺拔的云杉,一旁依崖壁立的岩松,恰是他一生的写照。

山恒青,水长流,“凤竹家风”代代传!义宁陈氏这个蜚声海内外的文化大家族留给后世的家规家训,不仅是每一位陈氏后人立身处世的行为准则,更是激励整个家族追求更高境界的精神动力。

童声·修水方言:

君子之心公,由亲亲而仁民,仁民而爱物,皆吾学中所应有之事。故隐居求志,则积徳累行,行义达道,则致君泽民,志定则然也。

感恩阅读,如有收获请在下方留言点击

“好看”

感谢您抽出

·

来阅读此文

点击阅读原文进入垫江陈氏文化主页