听当年的故事

纪事

2019年10月7日重阳节,在群里看到纪念陈寅恪50周年忌日的文章,79岁的陈寅恪病逝广州,使我想起当年从上海前往广州,直奔中山大学陈寅恪家拜年,得知其夫妇已在一年前去世的往事。

前往陈家拜年

1970年4月,我从上海长宁区安化路第二中学(现上海市第三女子中学附属学校)69届初中毕业,到江西省南城县新丰公社(镇)农村插队。年底,回到上海江苏路480弄76号家中过年。

1971年1月28日大年初二,17岁的我突然收到朋友赠送的车票,当晚从上海西站出发,到杭州换乘27次火车抵广州,两天后转车回江西农村去。

那天上午,正好我的朋友高兄来访,其父是旅行家且有藏书,我向其借广州旅游书。但在文革十年,这些历史知识的普通书籍都属“破四旧”的禁书,如有就要送废品回收站处理。

午饭后,高兄又来我家,书未拿来,却要带我见其母而有事。我从未去过他家,不认识其母,很茫然。我俩沿着安化路走到底,为定西路,再往南,到其家。

其母潘阿姨是和平中学教师,她说:“广州亲戚陈寅恪多年没有音讯,很惦念,托你前往看其究竟,捎上一包茶叶,向他拜年。”她把陈家地址和一小瓶茶叶给我。

头一次到广州转车,可玩两天,心里害怕却又无法推辞。当晚10时多,还在江苏路市三中学读初一的14岁弟弟送我到愚园路江苏路口乘20路电车,抵达中山公园终点站,拿着行李往前走了一站地,到了小巧的上海西站。

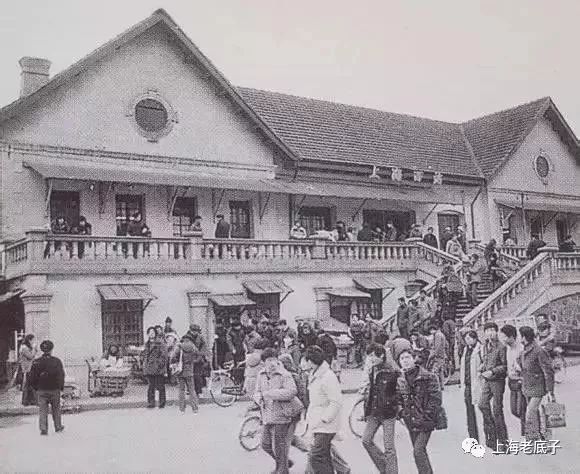

▲上海西站是始建于1916年的客运小站,历经沧桑,1980年代风靡的港片《上海滩》在这里拍摄;2000年,为建轨道线被拆除。

▲上海西站的站内。

12时半已无公交,弟弟送我乘上前往杭州的列车后要步行三站地回江苏路的家中,使我很过意不去。

▲俞梅荪与弟弟合影

午夜,在奔驰的列车上,我取出潘阿姨送我的茶叶泡茶,清香甘甜,至今难忘,这是我人生头一次品茶。心里琢磨,陈寅恪究竟犯了什么大罪,我要勇敢前往,打探情况。

次日傍晚,我抵广州,大年初五,我拉着已在广州的上海知青同学同行以壮胆,前往陈家拜年。我俩出市区,过珠江,上岸就是中山大学。刚进大门,只见狂风大作,飞沙走石,不像广州市里的绿油葱葱,春意盎然。我不断向路人打探陈家怎么走,人们均用怪怪的眼光打量我,有的欲言又止,有的怒目相视。

看来,陈寅恪的问题非常严重了。最后,一位工人模样的路人指了大致的方向。我一路寻找,来到东南区一号二楼第一单元的陈家。四周似无人,我悄然沿着露天楼梯上二楼,轻轻叩门,生怕被人看到。

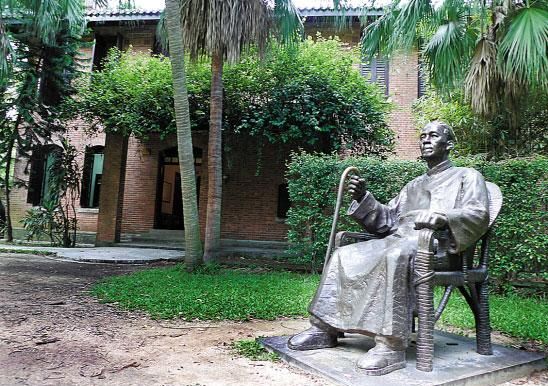

1971年1月31日上午,俞梅荪到中山大学东南区一号楼二层一单元陈寅恪家拜年。此楼建于1911年,1953年夏,陈寅恪一家搬到这里居住达16年。

开门的是一位20多岁的姐姐,似电影《青春之歌》的林道静,脸色苍白,很美却抑郁。得知我从上海来给陈寅恪拜年,很震惊,慌忙把我俩让进门,迅即关上门,没让我俩进屋,在厨房匆匆对话。

▲陈寅恪全家福

她说,父亲已在一年前去世了。我很惊恐(后知其母也相继去世)。她说自己在英德(离广州约100公里)农村干校劳动,现回家过年,这两天要回英德农村去。我把潘阿姨的信和茶叶交给她,匆匆告辞。我俩战战兢兢,生怕被学校的保卫人员发现后盘查,迅即出了学校大门。到了马路上,才终于松了口气。

2018年春,我在上海定西路的高兄家中聊起往事。他说:“1980年代,我遇陈寅恪之女陈美延来访,她专程从广州来,感谢家母托人前往探访。”

高兄说:“家母潘家德(1914-2006)是长宁区和平中学英语教师,1942年在中山大学英美文学系毕业,陈寅恪是老师,又是长辈亲戚,究竟是什么亲戚关系,我说不清,要问陈美延啦。”

左起:陈长女陈流求、陈三女陈美延(1971年接待本文作者俞梅荪)

陈三女陈美延(1971年接待本文作者俞梅荪)

俞颂华、俞庆棠兄妹

与陈寅恪的交往

近年,我读祖父俞颂华的传记和史料发现,俞颂华(1893-1947)和陈寅恪(1890-1969)在上海市长宁区华山路1626号复旦公学(复旦大学前身,1950年起为复旦中学)是同窗好友。

俞颂华写到:“1909年,当我考进复旦公学时,分六个年级,我插在第五班,陈寅恪比我高一班,在第四班。那几年复旦校长时有更迭,都是当时的名人。我初进复旦时,严复为校长,其后高梦旦、夏剑丞、马相伯诸先生先后来为复旦的校长。”

(原载《俞颂华:悲忆钱经宇先生》,原载《东方杂志》1947年4月号;《俞颂华》莽萍著,人民日报出版社1997年版,第224-228页)

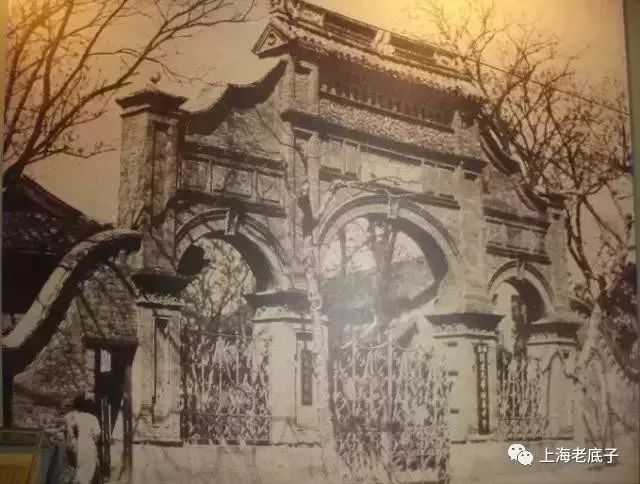

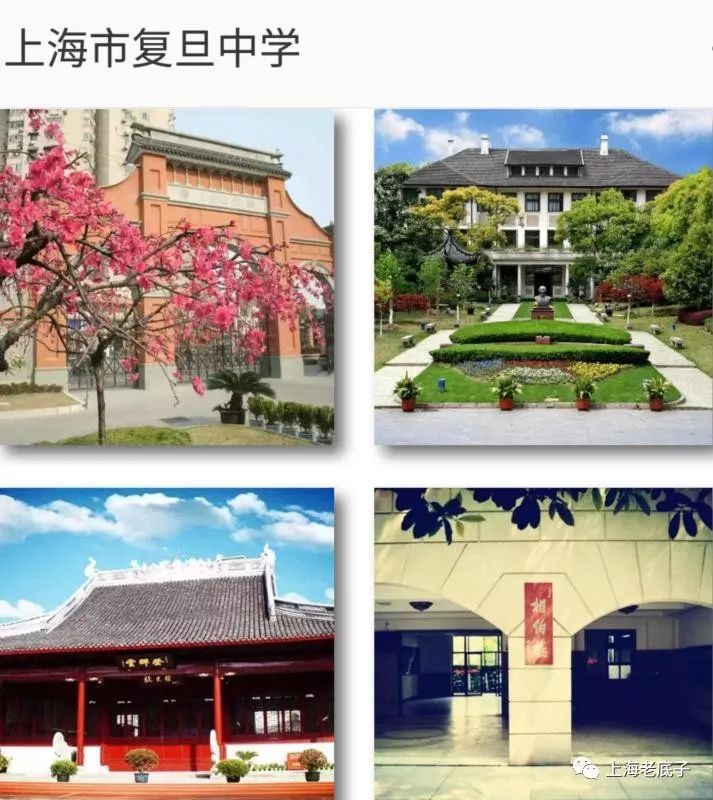

▲1910年代华山路复旦公学的校门(现为复旦中学)

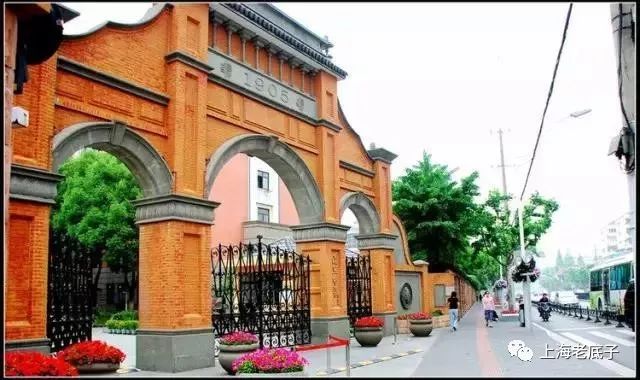

▲2005年,华山路1626号复旦中学建校百年之际,重建原复旦公学时的校门。

▲华山路1626号复旦中学校园里的当年复旦公学老建筑

1928年起,陈寅恪的两位老同学在商务印书馆《东方杂志》社,钱经宇任总编辑,俞颂华任编辑;1932年起,俞颂华创办《申报月刊》担任总编辑,经常向陈寅恪约稿。

1920年8月,俞颂华的胞妹俞庆棠(1897-1949)在美国留学期间,与陈寅恪多有交往。吴宓日记里写到:“8月17日,陈君寅恪、汤君锡予自纽约归来,张君鑫海亦先归。于是七星[谓楼、顾、俞(即楼光来、顾泰来、俞大维)及宓]聚会The‘Plieades’也”。8月25日,吴宓与俞大维同访俞庆棠,俞庆棠提出想见陈君寅恪,“于是陈君、俞君及宓,于27日夕,共请俞女士于波士顿城红龙楼吃中国饭一次”。“9月1日,俞庆棠离波士顿西行,陈寅恪又与吴宓、俞大维在相偕送站。”

92岁的汪廷奎(广东社会科学院副研究员)曾对我谈起:“1956年,我在中山大学历史系读研究生,陈寅恪被内部批判,被边缘化,选读其课程的学生越来越少,后来只好停课了。”

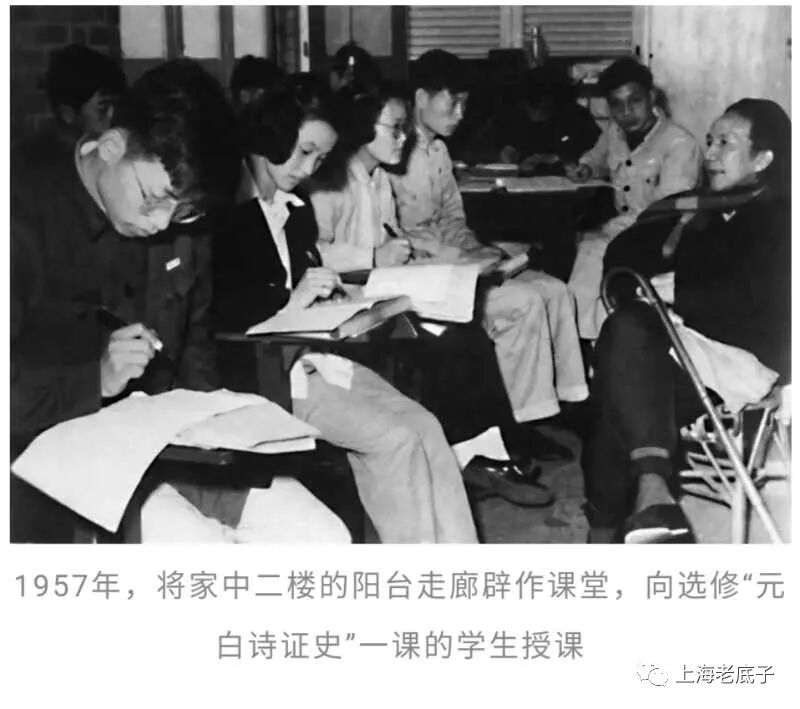

▲1957年,陈寅恪在家中的阳台作课堂,向选修《元百诗证史》的学生讲课,其中有学生汪廷奎。

2009年重修后的陈寅恪故居,内部结构都变了。底层大门是新开的,楼梯是新增加的,陈家在二层的一个单元里。

1969年10月7日晨五时许,陈寅恪走完了他79年的人生历程,因心力衰竭,伴以肠梗阻、肠麻痹而含冤去世。

陈寅恪死得很平淡。一个卓越的知识分子这样死去,在那个年代很普通,很常见。经年的苦难一朝得以结束,于陈寅恪未尝不是一种解脱。很平淡的死,只把悲壮留给了后人。

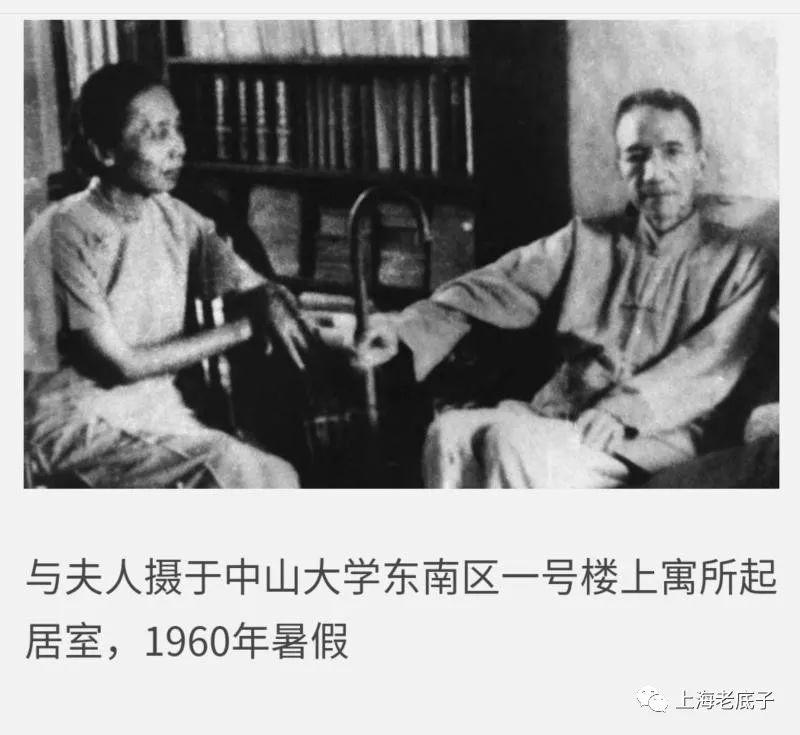

45天之后,1969年11月21日晚8时许,陈寅恪的贤妻唐筼亦追随九泉下的丈夫去了。按一般的说法,唐筼死于心脏病、脑出血。

——陆键东《陈寅恪的最后二十年》

2003年,陈寅恪、唐筼夫妇归葬庐山。1970年代,我在江西农村插队,曾四上庐山,两次住在庐山植物园学习,对那里很熟悉。

中山大学东南区一号楼,陈寅恪故居与铜像

俞家三兄妹青少年

在上海圣约翰大学起步

1946年,俞颂华全家入住江苏路480弄76号假三层,俞庆棠多次前来看望胞兄俞颂华;1960年代起,祖母常带我和弟弟前往交通大学宿舍,看望俞庆棠的丈夫唐庆诒教授。唐庆诒之父唐文治,曾任清廷农工商部尚书,后为上海交通大学校长。1970年代,我的弟弟俞颂荪就读上海市三中学为74届毕业生(文革时男女同校),其前身是俞庆棠的母校。如今,上海市三女中校史馆有俞庆棠和宋氏三姐妹校友的展牌。

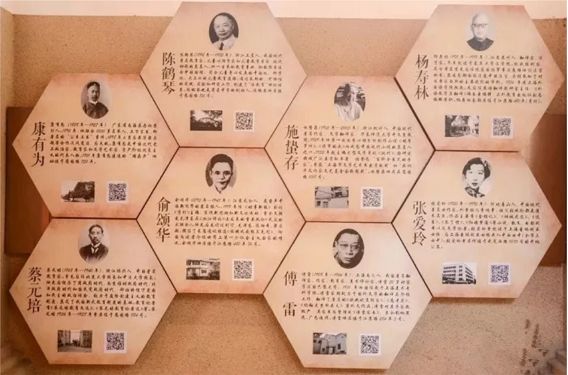

愚园路1065号《历史名人墙》有陈独秀、蔡元培、俞颂华、张爱玲、傅雷等40位民国人物的展牌。2018年愚园路百年纪念之际,江苏路街道邀我摄制口述历史,我叙述俞颂华和我弟弟两代人的往事。

愚园路历史名人墙

文中人物简介:

陈寅恪(1890.7.3-1969.10.7),中国现代集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人,出生于湖南长沙,毕业于哈佛大学,是与叶企孙、潘光旦、梅贻琦一起被列为清华大学百年历史上四大哲人,与吕思勉、陈垣、钱穆并称为“前辈史学四大家”。

吴宓(1894-1978),陕西省泾阳县人,中国现代著名西洋文学家、国学大师、诗人。清华大学国学院创办人之一,被称为中国比较文学之父。吴宓与陈寅恪、汤用彤并称“哈佛三杰”。

俞大维(1897-1993),祖籍浙江绍兴,生于湖南长沙,早年就读于复旦大学预科、南洋公学、圣约翰大学。后赴哈佛大学、柏林大学深造。1929年回国任军政部参事,1933年出任国民政府兵工署署长,陆军中将军衔。在抗日战争期间为中国军队提供重要装备支撑,被誉为中国的“兵工之父”。

本文首发留言精选

90岁冯志轩(原国家机械工业部离休干部): 读此文及老照片,叙事细节清晰,引发我对历史的苍桑之感!那些清末民初的学者文人,真是一批璀燦明星,文化传人!我肃然起敬。可惜大部分未离故国,意外凋零了!广州中山大学有陈寅恪故居,铜像;上海《愚园路历史名人墙》的四十位大师展版,证明人类总是公义长存,良知永在,正气长虹!作者小俞应该进一步发掘俞家史料,留给后人。

88岁张启承(上海记协原副主席、《文汇报》原党委书记兼总编辑): 三代交往,深情难忘,可贵!

84岁宋科(党史学家)、李建华夫妇: 陈寅恪(1890-1969)中国现代历史学家、古典文学研究家、语言学家,1969年10月7日晨五时许,含冤去世。在文革的非常时期,作者小俞能冒风险前往探望“有政治问题的人物”陈寅恪,可见其品德高尚。

福林先生: 信守“自由之思想,独立之精神”的陈寅恪与坚持“立德立言,不党不群”的俞颂华,他们都是中国现代知识分子的典范!

白鸥先生: 沧海桑田东逝水 物是人非西飞鹤 哲人千古 徐伟志先生:独立之精神,自由之思想,有骨气的知识分子!

陈志峰先生: 国庆假期,我到广州旅游,在陈寅恪逝世50周年之际,专程前往中山大学瞻仰陈寅恪故居,对其文人风骨深表敬意!缅怀陈老先生“独立之精神,自由之思想”。

文字|俞梅荪

图片源自网络

编辑|黄吉

部分图片来源网络 版权归原作者所有

来源:中山公园周到

上海老底子

每天为侬送上精彩文章一组

打开尘封的记忆,寻觅往昔的岁月

叙上海老底子事

忆上海老底子人

诉上海老底子情

以史明志,以启未来

长按二维码

关注《时史文化》

《时史文科》

联系我们

投稿信箱:sswh8001@163.com

小编微信:zhengnengliang_wlh

声明:图文来源网络公开内容,版权属原作者并深表感恩和敬意,如有疑问请联系本公众号删除。