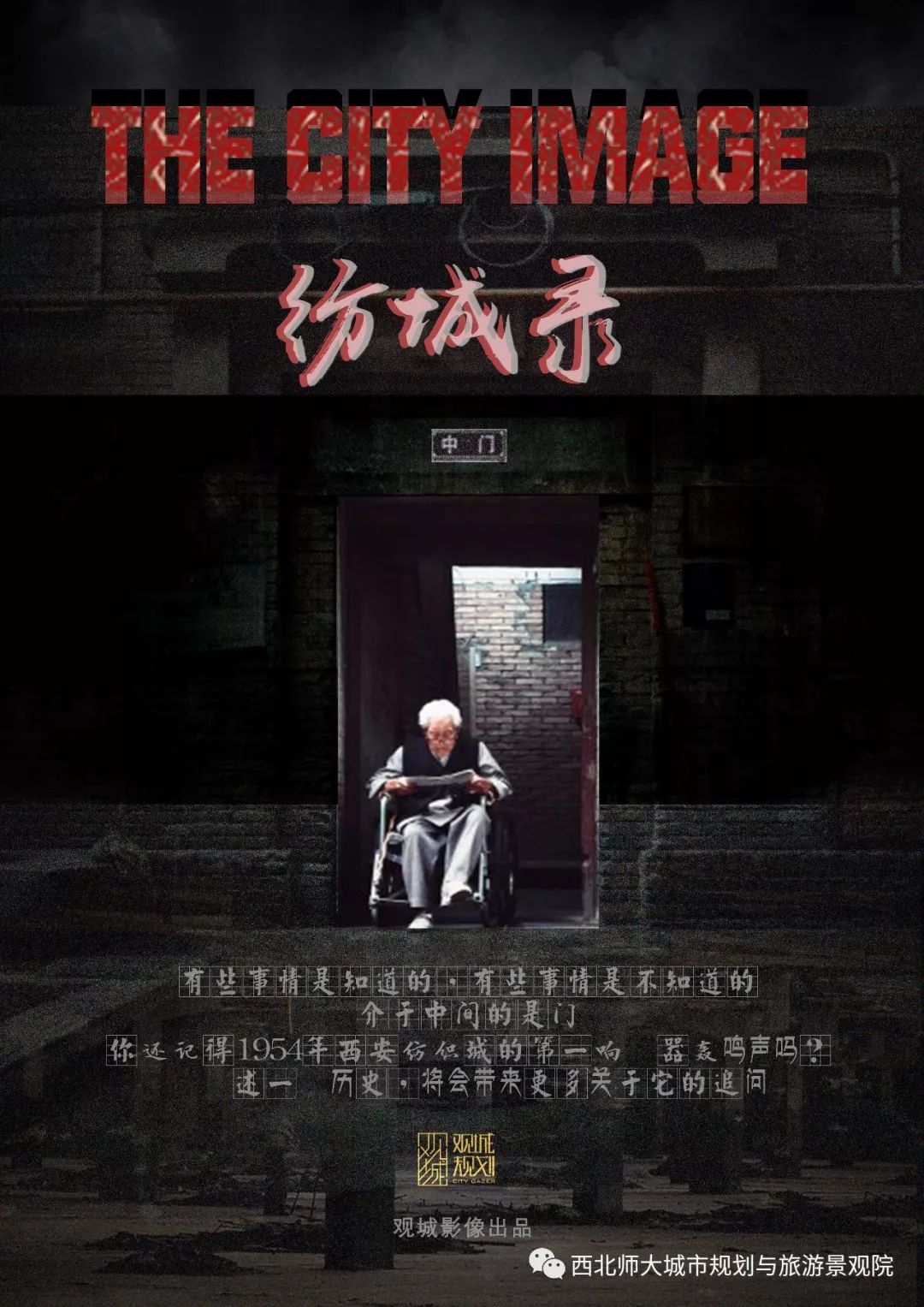

一、缘由

作为参加西部之光城市规划设计竞赛的团队之一,西安纺织城有着竞赛层面之外的巨大吸引力,在团队第一次实地调研时,成员们便对这片社区的过去和未来产生了巨大的兴趣。当我们试图寻求纺织城的历史索引时,一些新的想法驱使团队尝试着在竞赛之外使用影像学的方法去帮助规划工作本身。渐渐的,这种思路成为了一种有效的方法论,独立于竞赛之外,却又依附于调研的记录当中。在记录纺织城历史、服务于竞赛的数周时间中,我们掌握了大量的影像资料,也记录了团队的工作方式。最终,我们利用积累的素材制作了这部记录片。它可能是这次竞赛的副产品,也可能是一次影像学手段帮助城市规划展示成果、叙述理念的实验。它可能还很青涩,但在动机和手段上却达成了一致。另一方面,银盐胶片不过诞生于100多年前,而城市规划这门学科则随着第一座人类城市的建立而产生,无论如何,影像学相比城市规划的历史,都算是一种年轻的技术,我们希望这种技术应用在城市规划当中,并形成一些新的规划语境。在调研的过程中,团队走访、记录、思索和阅读。纺织城之外的大西安是春风拂槛露华浓的长安式繁茂,之内则是以“观城”为己任、记录城市生态演进的冷静初衷。这初衷来自于我们希望在一个历史性框架下来洞察老社区及它的共生体在这个时代下的意义,倾听城市本身由不同声部触发的声音。始终,新的社会空间关系与时间将会一起推进社会的转变,而我们希望在这个关键性的时代节点,记录其转变的过程。

二、相遇

关于西安,西汉文学家司马相如在《上林赋》中写道:”荡荡乎八川分流,相背而异态”,这是一种2000多年前的关于八水绕长安的影像语言,生动且写意。长安与西安的城市影像,在如今城市观察者的维度下相遇,从某些意义而言,这是2000多年中,时空存续上的大一统,也是僭越一切的量子纠缠。这片空间的光芒万丈,也遮蔽了一个外地人对西安本身普世化问题的认知。当下城市的议题中,市民感知下的城建生态、平衡、归属、复兴等等话题都已经被从业者反复咀嚼。而理解纺织城这个孤立的题目,则要比理解现代西安城复杂的多,也有趣的多。

三、长安

有人说,成功的城市总是拥有大量不同的方式来表现自己,并有能力给自己所特有的空间作出定义。西安与长安持续伟大,从长安定义109坊市至现今的西安崛起,这座城市在不同的价值观里,无疑都是成功的。而纺织城社区则有所区别。这里似乎是西安这座城市的铁锈地带,也是膜效应下的社区孤岛。但同时,他又是保留西安某个位面、某个特定时期下温情元素的容器和城市复述时代故事的内存。这种复杂的情感,体现在对社区居民的访谈上,也体现在我们观察代际关系中,逐渐失去活力与欲望的两代人的现状。那么什么是纺织城?一千个纺织城居民眼中似乎有一万个用不同方言描述出的形象。但无可否认的是,纺织城的大部分故事,存在于她过去70年左右的历史当中。今时今日,全球化是中国城市化的催化剂,发展与滞涨的矛盾比比皆是。而纺织城尤甚。改革开放的四十年见证了中国当下社会从世界现代工业的末位跃居到前端的过程,而纺织城则将这个过程逆向演绎了一遍:即从50年代中国工业化、城市化进程中(50年代的郭家滩是乡村的一部分)最为发达的小区域成为了旧工业体系与社区失落的样本。这个过程中,有一部分物质空间被遗落于时代的脚步之后,也随着时间的推移,遇到了迭代的问题。这些由人的移居、聚居、产居和久居而产生的矛盾,是社会在意识层面上对“现代性”的理解的先天不足,也可能是中国社会面临严重老龄化问题时的集体性失策。面对老龄化社区,是否可以使用设计手段来反思城市空间与时间的递进变化,将“共栖共存”作为城市生长的策略,将生活和生产系统置于构建生态意识的共同目的之中,使其成为一种发展的伦理,这是我们面对竞赛命题和纺织城那些众多的、60年代的老建筑时,所产生的的迷思。

四、边界

纺织城的孤立性,基于它明显的边界效应。不论是从心理还是视觉上而言。由于这些显而易见的分界线,纺织城的边缘是容易辨识与标记的:在纺织城居民每天光顾的纺五路农贸市场天桥外,就是西安绕城高速体现出的快节奏。准时来一碗早上8点钟的豆花饭则是老年人数十年来慢生活的缩影。四棉小区里的法桐在60年间长成了密不透风的城市森林,就像纺织城的‘墙’。纺织城在节奏,人群,建筑和整体氛围上逐渐地形成了一座西安东部的岛屿。

所谓岛,无非是一个封闭的、被限定的场所,有着确定的可能性,是一个在水平方向上完全受限的区域。在这片社区中,经年累月下,环境与人的智慧共生;那些本地性和被逐渐遗忘的历史;边界与需求的不断对抗,这些事物的运行机制令人着迷。而纺织城巨大的老龄化社区,所面临的正是在孤立环境下,时间和肌体侵彻居民情感的问题。

诸如此类的移民,社区,组织关系 。厂部,生活,基础设施 。子女,婚姻,社交网络 。财富,资源,岛民效应 。理解了这些被赋予的关系,就理解了岛的隔离。

纺织城的第一批居民们,来自于全国各地。因为高度的移居与聚居关系,纺织城迅速消化了激增的人口。并将他们同化为同一种人。50年代起,纺织城区域具备一切厂部生活所需的设施和商品。居民活动就是参与这个岛屿形成的全部过程。而纺织城则既是生产空间,亦是消费空间。数年后,纺织城的一切便井然有序的运行起来。

所以,纺织城这座小城市,对外部条件介入的需求之低,使它看上去更像是一座社会关系与资源物质上的孤岛。今时今日,岛的意义发生了消极方向的位移:纺织城的社区的运行速度放缓,设备、建筑与主人都发生了老化。低欲望社区对边界以外的社会资源需求也在降低,居民们直面复杂的生活与老去的肌体,矛盾已不存在于物质层面。虽然长寿是幸运的,但也是诅咒,它渡让出的是生活的品质要求。除此之外,其他层面的追求就此陷入了矛盾。在老人们剩下的日子里,安居只关乎于人的社会性本能。在这个多龄化、低欲望“混居社区” 中,老年人的“低欲”主动的与现实层面脱节, 而部分年轻人的“低欲”则被动的与资源分配挂钩。诚然,西安这个城市也未在文化层面对他们移民身份浸入的足够深 。岛,变得更加孤立。

五、板结

集体社会的记忆,以及记忆的传承问题很容易地描摹出记忆的文化符号,文化记忆关注了文化的传承和交流,给记忆理论提供了更加广阔的意义生成空间。在纺织城的岛屿中,记忆的样子与口述长诗一样,代代相传。60年之后,他们的后代却仍未走出去。长寿时代下的老龄中国,其问题不再仅仅是养老的手段与市场的供给侧结构。既然有如此多60岁的老人,在照顾80岁的父母,且彼此为邻。那么可行且温情的社区养老需求,就是当下社会养老问题演绎出的概括性标题。这些固化与板结的对象,不仅是阶层的现状,也是移民的壁垒。大多数工人的认知包括厂部生活的12小时和社区生活另外12小时 。这些关于生产生活记忆的描述,是他们企图在过去被时间渐忘的荒原中,找寻到一丝丝辅助当下积极生存的含义或关于未来发展的意义。社区居民们在纺织城故事的开篇,其实本不属于这里。西安曾以时代之名将纺织城‘居民们’召集在一起,共谋社会主义建设义举。机器轰鸣声中,为他们高效率的匹配了与之对应的资源与方法。植入了一段二战后、乌托邦式的生活场景。在讲述者向我们描述并不遥远80年代时,数万女工下班后走出公共浴室,甩着湿漉漉的头发行进于一片金色阳光下的纺五路时,那是何其美丽的画面。仿佛作为记录者,我们也回到了那个时代。他们在这个曾经陌生的城市里度过了精彩而又完整的一生,并在这个社区里写入了移民的基因。那些来自五湖四海的方言是归去的记忆,在纺织城社区,通行语是河南话、山东话和上海话。与之一墙之隔的泡馍馆里,其实才是典型性西安本地生活。所以,纺织城仍在一定意义上,保持着西安生活以外与移民文化相斥的力场。这也是纺织城所独有的、与世界相处的方式。

六、建筑

纺织城的老社区里,矗立着不少如今已经鲜见的60年代老建筑、对于有些年岁的外人而言,这是厂部生活时代的集体记忆,在当代中国已难觅其踪。而社会空间的集体记忆是长久以来被讨论的话题,社区的集体记忆便存储于此。一种公共空间的行为习惯对公众对空间的认知产生了影响,其本质就是一种集体记忆。一个苏式建筑风格的老社区,其背景必然是严密的社会主义组织关系和劳动力阶层分布,这种居住关系犹如蜂巢,外人容易很迷失在这样的楼群里,因为他们无法理解建筑的命名方式与逻辑关系:劳动楼之后,才是幸福栋。其中个人的社会命运在小区的建筑里盘桓,改变和升华,本质上,这是一种迷人的情愫,还带着些许土豆牛肉的香气。基于当下中国社会生产环境的发展,纺织城的建筑之间,“时-空压缩”概念有相当强的现实意义,而社区之外则不然。在提旧社区改造的问题时,也许我们应该警醒的认识到一种“元时空观”的存在,而不仅仅拘泥于“空间-时间-建筑”的教条主义。一个老龄社区+时代移民圈子+工人阶级情趣+苏式建筑环境+外来人口构成的空间,这里将碰撞出现何种现代设计,这个命题本身,就是纺织城的万千吸引力之一。

七、空间

公共空间在当代社会的实践中,实际上常常被分化为若干个不同的功能区域来被不同的亚文化群体使用,纺织城老社区的人群构成简单明了,即老人们和他们所看护的孩童们。 对于墙外的世界,对于那些典型的新建社区,商业化和当代的资本运转主导了公共空间存在的基本逻辑。经济活动将小区内的空间根据价值进行了简单的划分,而公众们大部分缩入了自己的“壳”中。与墙外的逻辑相反,在纺织城社区,彼此认识了几十年的老街坊和老邻居们,仍旧保持着场部大院式的社交方式、彼此分享为数不多的公共空间与设施。同时,公共空间使用的边界在一栋栋老建筑之间也变得非常模糊,由约定俗成和使用习惯来确定。这没有法则,更多的是情感使然。当代,公共空间的设计成为了激发大型商住社区复合含义的钥匙,试图以此在某种程度上对城市公共活动进行刺激和引导。在纺织城之外我们熟悉的时空里,人们在公共空间进行的公共活动和社交活动却越来越少。不同的亚文化群体之间的隔膜越来越厚重。他们对公共空间的需求和使用方式如此割裂以致于无法对话和共享(篮球场上那些跳广场舞的中老年妇女们)。诸如此类的现象,似乎预示着在未来,传统意义的社区公共空间将会消逝。但在纺织城的旧社区中,一切相反。老年人积极的分享话题与公共空间,基于产业工人背景下相似的思维方式、认知体系和个体经历,他们有着几十年来讲不完的共同话语。一个老人独居代表着孤独,而老人们害怕这种孤独,可喜的是,他们以自己的方式,打败了这种孤独,寻求到了精神的慰藉和陪伴。通过访问与调查发现,纺织城社区的老年居民,除了回家吃饭的数个小时和夜间之外,他们一起打牌,作画和交谈,一起看着孙子们在室外奔跑,彼此陪伴度过了社区生活剩下的全部时间。基于以上事实,也许这些老社区的公共空间与景观设计也许可以成为一种行动主义的形式。倡导研究、实践和社区参与的整体解决方案。将对开场空间的设计转为一种对待老年人的立场、一种谦卑的态度,以及一种思考和为人处世的方式来推进。这种凝练的成果,在纺织城社区内并不鲜见。

八、后记

人类是一种高度社会化的动物。社区,城市就像是社会基本的单元,形成过程中人的努力,让我们的城市生活美丽且情感丰富,同时迁徙和聚居则使人们的城市故事变得更为精彩。人类共同努力所产生的力量是文明取得成功的核心理由,也是城市存在的主要理由。爱戴一座城市,使城市在几千年里,缓慢进化、自我修复。并保护这座城只以自己独特而固执的方式去发展,保护着这座城自私浅薄的少年,也保护着他光芒万丈的现代。于是,人生而为人,生来便有了自己城市赋予的标签。为了了解我们的城市以及更好的规划她,我们可以站在时间的下游去审慎的记录她。并始终清醒,真正的城市是由其居民而非由混凝土构成,这也是城市观察和记录它们的意义所在。

点击阅读原文观看视频,带你走进纺织城。